Inicio con una aclaración obvia pero necesaria: no amo todes. Elegí este título porque la fuente de donde viene —la película Dr. Strangelove o cómo dejé de preocuparme y aprendí a amar la bomba de Kubrick— tampoco es una apología de la carrera armamentista de la Guerra Fría. La cinta nos muestra la fragilidad del destino de la humanidad en momentos en los que errores de cálculo o decisiones estúpidas (algo común en los seres humanos) podían traer consigo el fin de todo; con ese contexto, ¿qué sentido tiene preocuparse por un Apocalipsis que, muy a pesar de los habitantes de la Tierra, va a llegar? Mejor te la pasas chévere mientras ves las bombas caer. He decidido, por ende, guardar los fusiles, servirme un gin & tonic y acostarme en mi camastro a ver cómo se desencadena la guerra nuclear… o no.

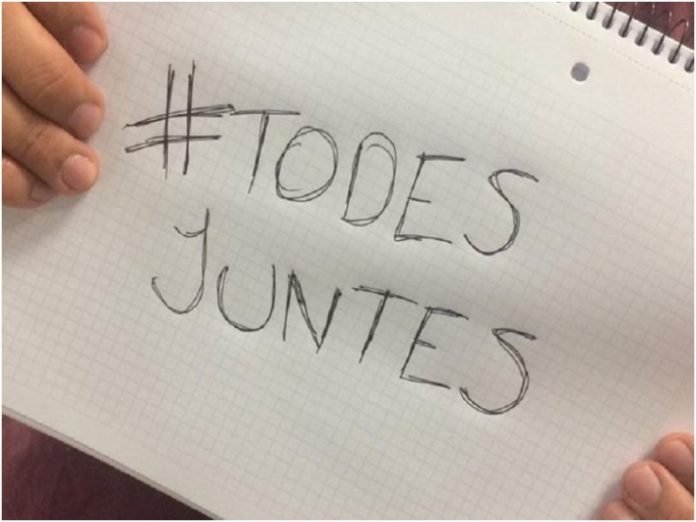

Casi desde que tuve conciencia de la existencia de todes mi respuesta fue virulenta, lo cual he manifestado en publicaciones en redes sociales, en conversaciones con amigos y familia, en clase con alumnos, incluso en un artículo con ideas en ciernes que nunca vio la luz (afortunadamente, he de mencionar). Tomó años que alguien hiciera la pregunta correcta: ¿por qué tanto rechazo? He pensado en esta pregunta por meses y finalmente tengo un par de conclusiones al respecto.

Por un lado, todes se instala perfectamente en un discurso “inclusivo antiheteronormado vegano deslactosado gluten free” que, en mi experiencia, privilegia el blabla por encima de los actos. Es decir, muchos de los defensoras y defensoras de amigues, chiques y anexas escriben posts sobre igualdad y respeto en Facebook, pero en su actuar siguen reproduciendo las prácticas de acoso y violencia que tanto buscan (o dicen buscar) erradicar. El discurso se vuelve la pantalla perfecta para tapar sus verdaderos rostros y, peor aún, se vuelve un obstáculo para hablar, para decir las cosas directamente, con lo cual ellos y ellas tienen la posibilidad de seguir comportándose de maneras inadecuadas, mostrando su máscara al mundo y quitándoles a los demás las palabras para denunciarlos o exponerlos.

Dentro de este mismo aspecto, pareciera que el discurso fuera capaz de hacer que la gente cambie su modo de pensar o de vivir. Sí, es verdad que nuestro lenguaje es un reflejo de nuestro pensamiento, pero a un golpeador de mujeres o un feminicida le da lo mismo todos, todxs o tod@s. La palabra misma no va a modificar lo que se enseña en las casas, donde muchos padres y madres siguen apuntalando el privilegio masculino y solapando la violencia hacia la alteridad. En la escuela te podrán enseñar a hablar en todes, pero eso da igual si llegando a casa esperas que tu madre tenga la comida lista y que tus hermanas te sirvan.

El otro punto que genera virulencia en mí es la autoexclusión, la idea de sentirse fuera por la simple presencia o ausencia de una vocal. Es curioso, porque en una charla reciente un querido profesor me hacía notar que varias palabras terminadas en a, como pianista o persona no son motivo de discusión por parte de género alguno. Por el contrario, si “médico”, “ingeniero”, “músico” o “miembro” se ponen sobre la mesa, se puede anticipar que habrá muertos y heridos. ¿Desde cuándo “todos” dejó de incluirnos a… todos? ¿Por qué una actitud tan defensiva, tan automarginal? No espero respuesta para estas preguntas porque conozco los argumentos y concuerdo con varios de ellos. Celebro la diversidad porque también soy parte de ella. Sin embargo, no dejo de pensar que hay un ánimo de atomizar, de sentirse excluido a priori. Lo anterior me lleva a pensar en todes como una muleta temporal que terminará por desecharse una vez que exista alguien que no se sienta incluido. Una o, a, x o no debería tener tanto poder para definirnos. ¿Qué más da una cosa o la otra?

Si han seguido el texto con cuidado, notarán que ya me mordí la cola. El punto de partida de mi virulencia me lleva precisamente a notar cuán absurda e irrelevante es. La iluminación llegó en mi primera plática del año con un célebre editor de una célebre publicación en línea, quien me recordó al buen Ferdinand de Saussure. No que yo lo hubiera olvidado, su punto era que el lenguaje nos permite todas, todos, todes, todxs y más. El nivel del habla —instruía el suizo a sus diligentes pupilos— corresponde a la expresión que se construye y deconstruye todos los días cada vez que abrimos la boca o pulsamos una tecla, mientras que la lengua corresponde a la normativa que permite tener una base de reglas para entendernos. Ambas se nutren una de la otra, pero no son lo mismo. Mientras la lengua es la tía fresa y estirada, el habla es barrio y da cabida a la expansión de nuestras capacidades comunicativas más allá de lo que la lengua permitiría. De ahí que exista una regla de uso: “si se entiende, se puede”.

Precisamente, es la rebeldía del habla la que ha dado lugar a que la lengua se vuelva más rica con el paso de los años. Si no fuera porque a un señor poeta le importaba más la sonoridad de sus versos que el estricto orden gramatical, nuestro español no sería este bello desorden que ofrece tantas posibilidades expresivas. “Chillen, putas”, les grita Paz a las palabras, recordándonos hasta dónde puede estirarse la liga, por no hablar de Cortázar “amalando el noema”, o Huidobro, o Arlt. No todo lo anterior terminó por integrarse a la lengua, pero nos permite tener un testimonio de la ductilidad de la palabra. ¿Por qué restringirla, si ha generado tanta belleza?

¿Quiere decir lo anterior que ya amo todes? No. Seguiré usando la a y la o como me enseñaron en la primaria por practicidad, por conveniencia y porque mis vocales no excluyen. Sin embargo, como lo dije arriba, guardo los fusiles defensores de la “sacralidad” de la lengua. Venga todes, todxs, tod@s, tods, tod*s. Dénse. El menú del habla ofrece una infinidad de platillos que no es posible censurar. Degusten el festín hasta empacharse, ya el tiempo dirá si tal banquete nos deja olorosos eructos, un par de huesitos de pollo o manjares dignos de quedarse en la carta de la casa.