Fue en la cita de control a las siete semanas que nos dimos cuenta de que la situación no era favorable. El tamaño del saco gestacional era más chico de lo que tendría que ser para esos días y el embrión era apenas visible. Eso no era lo más grave: lo que hacía a la obstetra guardar ese silencio era que no se escuchaba su corazón. Para la cantidad de semanas que tenía ya debería haber “franco latido” a cien palpitaciones por minuto. No se oía nada.

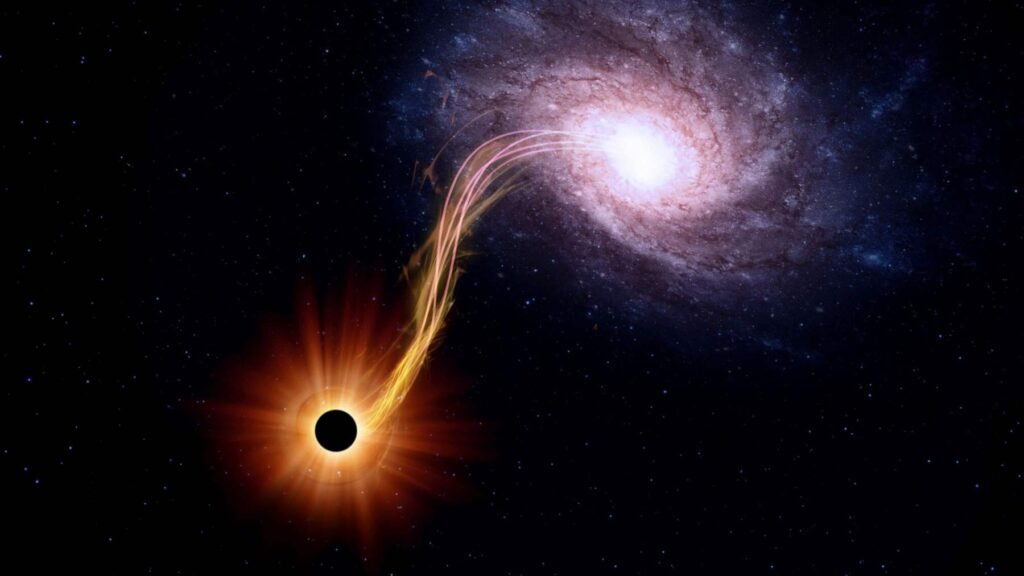

El audio de los ultrasonidos me recuerda las atmósferas sonoras de las películas de viajes espaciales. Tal vez es porque el interior del cuerpo suena así: se escucha como se escucha el espacio.

El despegue

Después de muchos meses de intentar quedarme embarazada decidimos comenzar un tratamiento ICSI, mejor conocido como fertilización in vitro (FIV). Ciertas situaciones se me habían atravesado en el camino, o en el cuerpo, que habían hecho aún más difícil la concepción. Primero, un quiste complejo en el seno izquierdo, después una pandemia, luego la enfermedad que trajo la misma pandemia y después las secuelas de esa misma enfermedad. Durante los primeros meses de incertidumbre de la peste moderna, pensaba que quizá era el momento para concentrarme en la tarea de intentar convertirme en madre, pero tampoco quería ser como esas personajes de las historias de zombis, a las que tanto juzgué, que quedaban preñadas en medio del cataclismo. Era yo muy tonta. Ahora sé que la vida se abrirá paso incluso en el apocalipsis. Karen, amiga mía y una de las principales promotoras de la maternidad, me alentaba a embarazarme en pandemia, decía que no había un símbolo más grande de esperanza que una mujer esperando bebé.

La vida se acumuló y, sin darme cuenta, ya tenía cuarenta años. Hemos vivido dentro de un caleidoscopio de notas sobre celebridades embarazadas a los cuarenta o de historias de abuelas y tías que dieron a luz a los cuarenta y dos. Sin embargo, como suele pasar, la atroz realidad de la estadística es otra: a partir de los treinta y cinco años la fertilidad baja a 30% y, después de los cuarenta, desciende a 80%. Esto significa que nos enteramos del bebé que nace, pero pocas veces del que no, si no es que nunca. En Instagram la vida es perfecta: hay playas turquesa, comida deliciosa, pieles impolutas y embarazos, muchos embarazos, pero, como sabemos, ese sitio es una ficción y en la vida fuera de la pantalla ni viajamos tanto, los platillos son más fotogénicos que sabrosos y existimos las mujeres a las que se nos complica la fertilidad. Hay unas tan fértiles que casi que conciben por obra y gracia de una paloma blanca, y están las otras que, como yo, les toca participar en una carrera de obstáculos hechos de laboratorios, hospitales, quirófanos, inyecciones, vitaminas, test de ovulación y foros de discusión llenos de palabras técnicas (un campo semántico que enseguida se convierte en canasta básica de tu lengua): vesícula vitelina, embrión, transferencia, blastocistos, hiperestimulación, betaespera. Todos esos tecnicismos suelen estar entreverados con esos otros vocablos adversarios a la biología: fe, esperanza, fuerza divina, voluntad de Dios.

Fue a mediados de este 2022 que, con toda la ilusión, nos embarcamos en el proceso. Para finales de agosto mi cuerpo ya estaba listo para recibir al embrión (que luego resultaron ser dos). El día de la transferencia cayó en lunes. Yo estaba muy mareada por tanta progesterona que ya me había prescrito desde antes. Entré al quirófano de la clínica por mi propio pie, pero con algo de ayuda de una enfermera. Antes de acostarme en la plancha, con la bata ya puesta, la bióloga me llamó para que viera a los embriones. En ese momento me dijo que la obstetra había decidido, por el aspecto y tamaño que tenían, que me iba a introducir dos. Ahí estaban: un par de organismos multicelulares que solo hemos visto ilustrados en los libros de texto. Durante los días de mi embarazo jamás soñé con un bebé aunque sí con esa imagen. Por un momento me sentí especial, “las embarazadas por la vía natural no tienen acceso a estas primeras imágenes de sus hijos”, pensé.

En la semana en la que me realizaron la transferencia desperté con un mensaje de Alatiel en WhatsApp: “Aló, guapura. Te soñé y se me hizo raro porque no te veo desde hace mil años, en mi sueño tenías una bebé rizada y rubita”.

Todo era una señal de que ahí venía.

Dos ausencias

En esa misma semana que nos enteramos que dentro de mí había un embrión sin vida, un gran amigo partió de este mundo. Al igual que la de mi embrión, fue una muerte que me tomó por sorpresa. Estuve varias horas de la mañana de ese domingo en el que recibí la noticia pensando en que había sido un error. O, tal vez, nos estaría jugando una mala broma, pronto saldría a decir que estaba haciendo un experimento, un performance sobre la muerte en internet. Iba a ser Trending Topic en Twitter, muchos se indignarían y otros reiríamos con él. Cuando nos encontramos en la absoluta negación nos montamos las obras de teatro más absurdas. Con Javier hablaba mucho sobre mi deseo intermitente de ser mamá. Recuerdo que en algún momento me dijo que tal vez lo que a mí me entusiasmaba era más la idea que el hecho. Un día me hizo una tirada de tarot y estuvimos nuevamente reflexionando el tema por horas. Gracias a mi obsesión por el registro tuve a bien grabar la sesión entera. La he repasado un par de veces con el afán de encontrar una pista que me ayude a entender por qué se fue él y por qué el embrión detuvo su viaje. “¿Por qué a todo el mundo le pasa menos a mí?, la vida sucede, siempre, muy fácil, le pasa a la vecina, a tu amiga, es como ver llover, pasa y ya”, le decía. “Porque es un deseo encarnado, sobrerracionalizar no te va a preparar más ni mejor para ser mamá, desear un hijo no es una cosa que se haga con la mente”, me dijo. Al final le dije que más que lecturas de tarot él hacía una especie de hermenéutica lacaniana.

El cuerpo alberga el deseo y su materia. Un día que fuimos a comer a Tlaquepaque con unas amistades, les contaba del laborioso proceso que es provocar una hiperestimulación ovárica en el organismo de una mujer. La concepción es un evento complejo: es casual y azaroso pero al mismo tiempo está repleto de condiciones. Muchas cosas debieron haber pasado en el cuerpo de sus madres para que ustedes estén aquí, les decía, es casi un Big Bang, un huevo cósmico. Belinda me miró consternada, me dijo: “¿Por qué nadie nos cuenta sobre eso? ¿Por qué no forma parte de las historias universales de la literatura? ¿Por qué la guerra sí se considera un tema universal y este no?”. La concepción es un milagro, y como milagro que es, solo le sucede a quienes no son yo.

El silencio y el secreto

No soy una mujer silenciosa: soy estridente y protagónica. Me apasiono cuando discuto y los enunciados me salen golpeados y con el volumen arriba. Me gusta la música alta con audífonos de buena calidad. Amo escuchar que Gabriel se prepara el desayuno, el ruido de las cazuelas y los gatos peleando, mientras yo, desde mi computadora, asisto a una junta de trabajo. Quiero que todo suene porque el sonido es la vida pasando.

Existe toda una mística alrededor de enterarte de que estás embarazada. Hay artículos y entradas de blogs dedicadas al tema de “cuándo decirle a la gente que estás embarazada”. Algunos hablan de esperar doce semanas y hay quienes te dicen que apeles a tu intuición. No sé cómo logran la mayoría de las mujeres guardar el secreto durante tanto tiempo. Mi círculo cercano supo que estaba embarazada desde el momento en el que la segunda línea rosa del test apenas se marcaba. Era una información que me quemaba las manos, quería gritársela al mundo, moría por decirle al mesero: “tráigame unos huevos rancheros y jugo en lugar de café porque estoy embarazada, gracias”. Envidio mucho a quienes logran llevan intacto el hermetismo de las doce semanas.

El día de la no-anunciación pude reconocer de inmediato ese silencio que ostentan los médicos y las médicas cuando algo no va bien. Ese silencio que sabe a veneno. Doctora muda con la mirada clavada en el monitor de la máquina del ultrasonido. No me gusta el silencio. El diagnóstico fue aborto retenido o diferido. El corazón nunca se desarrolla o deja de latir sin emitir ninguna señal. Sucede la mayoría de las veces por un error cromosómico “no compatible con la vida”. Hubiera preferido que mi aborto fuera como yo: estridente. Así como me había contado que era: con sangre y dolor. El siguiente paso era esperar a que el cuerpo expulsara todo por sí mismo, de no ser así, me haría un legrado. La obstetra me sugirió esperar una semana y luego tomar una decisión. Ese periodo lo viví sintiendo en todo el cuerpo el peso de un planeta abandonado.

Yaneth, la trabajadora de mi casa, me preparó un té de ruda con comino y chocolate: un clásico abortivo. Nada pasó. Costó trabajo su llegada y costó más aún su salida. “La maternidad será deseada o no será” dice una consigna feminista, y aunque no puedo estar más de acuerdo, habría que señalar también que, a veces, cuando más se desea más difícil será.

En un momento de desesperanza y desconsuelo, le dije a mi mamá que sentía que esto que me estaba pasando era una especie de castigo divino por haber esperado tanto tiempo para ser madre, por haber sigo “egoísta” tantos años. Ella me decía que el castigo y la culpa eran mecanismos típicos de la mente para darle sentido a algo que por sí mismo no lo tiene, “la vida en ocasiones es solo absurda y cruel”.

Cuento este suceso cuando tengo oportunidad. Lo narro en voz alta porque no quiero hacer de cuenta que no pasó. Lo cuento con fervor porque fueron días de pensar en nombres propios, de hacer wishlists, de soñar mucho e imaginar escenarios imposibles. Bárbara me había dicho su signo zodiacal: tauro. En ocho semanas fuimos muy felices con una idea, en términos aristotélicos: nos enamoramos de una potencia. Decido dejar testimonio de esa potencia que no fue.

Dice Isabel en In vitro: “¿No es la maternidad una manera de desaparecer, no nos obliga a hacernos a un lado? Quiero un hijo para ser invisible”. Al día siguiente de enterarme de que mi embarazo no iba a continuar, retomé mi vida. Me hice de nuevo el café expreso de cada mañana, regresé a mi ayuno, a mí. En otras palabras, volví a ser yo. Y esto no sería una tragedia si no fuera porque yo ya estaba lista para ser otra.