0.- Olemos a la humedad de septiembre

Húmedo y aciago, porque todo lo que se manifiesta debe descansar. Si no, la realidad lo exigirá, de cualquier modo. Se dice que agosto es uno de los meses en los que el llamado “trastorno afectivo estacional” se presenta con mayor fuerza. Melancolía, sensación de desgano, irritabilidad o fatiga mental. Las nubes se cierran, y la rutina acumulada despliega sus signos hacia el absurdo. En su “Everyday Is Like Sunday”, Morrisey habla de los días silenciosos y grises en los que “un polvo extraño cae en tus manos / en tu cara”; líricas escritas bajo la posible influencia del poeta británico Phillip Larkin:

Seguir viviendo, es decir, repetir

Un hábito labrado para saciar necesidades,

Es una pérdida o una carencia casi siempre.

El agosto que la cultura ha desanudado en pausas que parecen repetirse una y otra vez, rumbo a un septiembre que enfila sus motivos a la saciedad de la extravagancia patria: los héroes que nos dieron... Agosto adverso, propiamente, como desde una especie de impasse que cíclicamente manifiesta la cancelación de las buenas intenciones anuales. Porque luego en septiembre los cielos seguirán cayendo y no habrá humedad que no enmohezca las paredes del sentido interno. Así las muertes paradójicas bajo un firmamento oscuro desde el cual se precipita la lluvia. Aunque aun así la alegría no se aleje, colándose sigilosa como el vaho, como pidiendo permiso y agradeciendo en silencio las mil maravillas de los sentidos, hasta donde alcancen a llegar.

1.- Calera, Gándara, Huemanzin

En agosto hubo decesos sensibles para esa cosa que llamamos comunidad cultural. Neciamente, porque toda comunidad es por fuerza cultural, de modo que diferenciarla es ya petulante. Y aunque el pragmático diría que no hay necesidad de señalar tales cosas, porque se entienden en sí mismas, la generalización ha provocado con demasiada soltura los equívocos que fundan todo prejuicio. Porque habrá que decirlo, con respeto para unos y otros: día tras día muere mucha gente, por lo que cuando observamos a los cercanos desaparecer, no es posible sacar conclusiones definitivas sobre ningún mal condenatorio común. Lo que sí se puede hacer es leer los símbolos. Hay cosas de ellos que no se explican por la concatenación causal, sino como señales vinculadas a los decires de una comunidad inacabada. Pienso en Blanchot, cuando habla de lo inconfesable en el fenómeno al que llamamos común. Ahí el punto crucial, la daga en el centro de la paradoja.

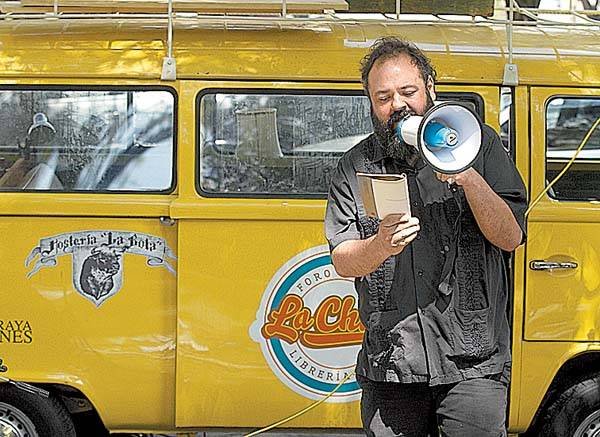

● Antonio Calera había construido una comunidad extraña y extensa, aunque inestable, hecha en buena medida para la convivencia de un conjunto de creadores afines. Más allá de haber logrado un movimiento específico —lo que no fue, propiamente, su intención—, en muchas de las reuniones en el célebre bar “La Bota” que él coordinaba, había un poco de delirio, de obsesión por demostrar que ahí ocurría el encuentro. Comunidad “¿inconfesable”. En los términos de Maurice Blanchot, me parece que sí, en tanto no era posible designar en ello una consigna clara, aunque sí una gestión para la intensidad circular: desde ferias del libro, lecturas como las del festival “Poesía por Primavera”, comilonas, y su Foro Móvil La Chula… Alguna vez, antes de la presentación de una edición, a los ponentes nos convidó un banquete de mariscos y vino sin límite. Cuando llegamos al lugar donde sería el evento (el auditorio de la Casa Refugio Citlaltépetl) ya estábamos muy embriagados, con lo cual seguramente el público se preguntó qué carajo nos pasaba, por qué ese desvarío en la mesa, entre risas y alucinaciones sobre la teoría del todo y el arte. Por razones varias, que ahora son intrascendentes, terminé por alejarme un poco de sus proyectos. Y ahora, unos días después de haber visto videos suyos en redes sociales en los cuales corría a la orilla de una playa inmensa, el 16 de agosto me enteré: Calera entró al mar de Puerto Progreso para no regresar.

● A Mariana Gándara la habría visto yo alguna vez, nada más. Fue recientemente que encontré que teníamos varios conocidos en común, un círculo cercano al que ella pertenecía por generación y proyectos. Dramaturga, directora teatral y docente, dejó esta tierra el 20 de agosto. Y hace muy poco supe algo más de lo suyo relacionado con sus últimos años de vida, debido a que un amigo —compañero editor y artista—, me platicó detalles, anécdotas graves del egoísmo de algunos de quienes le rodearon. Uno no conoce a la gente —pensé luego de enterarme.

● Y a Huemanzin Rodríguez solo lo saludé una vez cuando me lo presentaron, justamente, en una de esas ferias que Calera organizaba en “La Bota”. En los medios donde trabajaba como reportero cultural siempre me pareció un tipo mesurado y, aunque su estilo al conducir los noticieros del Canal 22 era sobrio, su técnica se me figuraba realizada desde una deliberada lejanía comunicacional, una suerte de austero fichaje documental. Justamente el día de su deceso, yo me hallaba en el conocido bar Cuatro 20, en Isabela Católica en el Centro Histórico. Ahí me encontré, sorpresivamente, a un estimado historiador del arte del que sabía era muy buen amigo suyo. Me dijo que había llegado para recordarlo y homenajear su partida con otros camaradas. Luego de los pésames, nos despedimos. Sin embargo, puede escuchar un rato, entre llantos y risas, aquella celebración de vida para los que se han ido de ella: brindis y la franqueza que da el saberse ya en el futuro.

2.- 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Desaparecer denota un estatuto que combina materialidad con la idea de que algo que permanecía ha dejado de estar, es decir, de comparecer, de ser visible. Así, no ser percibido arrebata la presencia, evocando aquella imagen del ausente en lugares nebulosos. Una de las más paradójicas es la llamada desaparición forzada, que implica la anulación de la vida pública por agentes del Estado. En México, que no es uno de los países que más ha sufrido este fenómeno, ha habido, sin embargo, una cruenta “guerra sucia” entre las décadas de 1960-1980, de la cual aún se sabe poco. Militantes políticos, campesinos, estudiantes: esas han sido sus víctimas más vulnerables. En la actualidad más desapariciones ocurren todos los días en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 por Felipe Calderón, quien jugó con los equilibrios de un pueblo que raquíticamente había logrado apaciguar a sus fuerzas violentas desde la Revolución. El más estúpido moralista y corrupto de los presidentes con los que hemos contado y que, por exceso de confianza y negligencia egocéntrica —esa mezcla entre ignorancia y delirio de grandeza que compone el perfecto caldo de cultivo para la imbecilidad—, nos llevó a una crisis que aún ahora es de difícil solución. Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, más de 125 mil vidas sufren esa pavorosa circunstancia. Y, como ha ocurrido a lo largo de la historia, han sido las madres quienes se organizan para buscar a sus hijos. Colectivos de muchas de ellas, acompañadas de las familias, que con palas y picos escudriñan en fosas clandestinas para localizar algún rastro óseo. A pesar de que ha habido avances en la legislación, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, aprobada en 2017, o la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda, existe aún mucha impunidad que desemboca en que la mayoría de los casos no lleguen nunca a tener un juicio formal. Y de esto no debería dejar de hablarse ni un solo día.

3.- Ruinas en el Zócalo

Las caminatas son imprescindibles para quienes amamos los caleidoscopios: fragmentos de realidad que se modifican ante la vista, con solo dar unos pasos. Ahí, al carajo con la perspectiva, porque aquella nos obliga a racionalizar eso que quiere ser asumido como unidad. Si algo nos enseñan algunas drogas, es que el pegamento que unifica la realidad está compuesto de moral y autoadministración del miedo. Pero, basta una ligera osadía para que el cuento de la “verdad” se venga abajo. No digo que siempre, pues al abogar por una política que invada la mediocridad de la meritocracia y las razones del “genio”, habremos de mantenernos avispados de vez en cuando para cierta categorización positiva que, en el fondo sabemos, es muy limitada. Solo de vez en vez el “desatino controlado”, el immense et raisonné dérèglement de tous les sens [“inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos”] del que habla Rimbaud en una de sus Cartas del vidente. Y en esas andaba yo, ya en este septiembre, atravesando la plancha del Zócalo: otro asiento para los sacrificados —toda plaza que se precie lo es—. Y ahí, de nuevo las ruinas… de utilería. Una de ellas, la de la falda de serpientes, la entidad de la tierra, de la fertilidad. La vida y la muerte, como naturaleza poderosa que une dos cabezas de sierpes de cascabel para formar un rostro que aterra a los humanos: Coatlicue estaba siendo desmembrada frente a mis ojos. ¿Por? Porque el espectáculo debía continuar, pues hay un pueblo al que hay que atender, claro. Pero, tales imágenes devuelven un par de reflexiones a caminantes de mi tipo. Si tanto se les quiere y respeta, si tanto se les atesora como fetiche histórico, ¿por qué llevárselas de ahí? ¿Por qué colocarlas para un par de fines de semana, como si fueran personajes de Walt Disney? Seguir la cadena del valor nos puede dar algunas pistas: las megaesculturas fueron colocadas provisionalmente para hacer parte del espectáculo de videomapping llamado Memoria Luminosa. México Tenochtitlan, que, según el boletín de prensa, era “un recorrido visual, sonoro e histórico que revive la memoria colectiva de la ciudad desde sus raíces mexicas hasta el presente, pasando por todas las transformaciones y sucesos que la han llevado a convertirse en el epicentro cultural y de derechos que es hoy”. Cuando vi todo el montaje, sí se trataba de un esfuerzo inmenso por presentar una contranarrativa a la historia oficial, como nueva genealogía de una ciudad con leyendas de resistencia y honor de su pueblo. Ahí, habrá que respetar el esmero, hecho para que fuera legible por muchas personas. Sin embargo, las figuras prehispánicas fueron empleadas, dentro de la narrativa lineal, como espacios de corte transversal para representar a la vez un tiempo mítico no-lineal. ¿Entonces? Una oportunidad que, me parece, se desaprovechó, pues las inmensas figuras permanecían iluminadas unos segundos, nada más, para luego regresarle el foco a las imágenes-movimiento proyectadas en los edificios. Entonces no pude sino recordar el primer apartado del conocido libro de Debord, La sociedad del espectáculo:

Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación.

Luego, las ruinas de esos colosales monolitos incomprendidos por la mayoría, al ser desmontados, terminaron convertidos en pura utilería, con lo que se le da cierta razón a las ideas del viejo situacionista. Acá unas fotos que tomé de aquella destrucción:

4.- Nuevas noticias del Consejo de Cultura

Llegaron nuestros nombramientos como consejeros. Y eso es una señal afortunada. No quiere decir que así todo esté escrito, por supuesto, porque aún hace falta dar a conocer las funciones de manera pública, y luego ejecutarlas. Ser visibles, en este caso, es hacer valer la voz de una representación o, digamos, de una mediación entre representados y representantes, para lo que se necesita conocimiento de la causa política. Luego, el trabajo concentrado en… lo que un grupo de consejeros tenga a bien, de manera coordinada con distintas instancias. Y también, lo particular —que no personal—: la imagen rememorada de los representados en cada una de sus pulsiones y deseos. Porque no basta dejarse llevar por la observancia de la administración puntual de los recursos, donde sería equivocado imaginar que las interpretaciones más reflexivas sobran: lo que parece valer más ahí son hechos, decisiones respecto a los dineritos y presupuestos, y todas esas cosas que nos hacen más ¿funcionales como creadores culturales? ¿Artistas maravillosos? Un consejero, en este sentido, tiene poco margen de acción cuando su compromiso está relegado a dar mera legitimidad en la observancia de las decisiones. De igual modo, ahí hay un montón de gente interesada por pugnar por los dineros, antes que por las ideas. Eso me preocupa. Pero ¿qué implica el libre albedrío, sino la posibilidad de encontrar las grietas en lo que ya está significado, para hablar de aquello que no tiene nombre? Ahí no hay pragmatismo que valga, si las voces de los representados comienzan a salir de la invisibilidad. Cultura: sus paradojas llevadas al extremo plantearían que los que no tienen nada, puedan acceder al menos a algo. Al sentido, diría de principio. Poner las cosas sobre la mesa implica diferenciar la cultura del artista veleidoso y simplón contemporáneo, de la de quien debe pagar por un pedazo de terreno en algún basurero de la ciudad para poder clasificar los desperdicios. La cultura se encuentra ahí y allá. En ese sentido, una definición de valor que me gusta es la que Nietzsche refiere desde su concepto de Umwertung der Werte, que quiere decir: “la transvaloración de todos los valores”. ¿Para qué servirá eso, de manera pragmática, en algo tan manido como la vieja idea de cultura? Puede ser un espejo, o también un “cristal desde el cual se mire”. Desde ahí, que los ideales no desfallezcan ante la objetivación de la productividad, con toda la mediocridad que implica. En voz del viejo Zaratustra:

Tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultura lo llaman, es lo que los distingue de los cabreros.

5.- Esperanza ante el terror

La última tiene que ver con las naves que van, las que componen la Global Sumud Flotilla. Comenzaron siendo 20 barcos, pero se han ido sumando más. Son alrededor de 44 países representados ahí. Por supuesto que se trata de un gesto, pero que podría definir el rumbo de los acontecimientos en el futuro, porque a los tripulantes se les ha amenazado con encarcelarlos y tratarlos como a terroristas. Tal cosa, que en términos particulares suena terrible, en realidad pondría el conflicto en el orden internacional operando en las políticas internas de todos esos países ahí representados. Y eso está temiendo el nuevo eje del mal israelí-estadounidense. Para muestra, un botón: cuando intenté compartir en Facebook una imagen de embarcaciones en altamar, repletas de banderas palestinas, la plataforma me envió un aviso de que no repartiría la información, por tratarse de algo “sospechoso”. Ahí, eso, les duele, porque saben que, si tal cosa escala en la conciencia de los ciudadanos, muchos estarían dispuestos a subirse a nuevos barcos. Así pues, suerte a los pioneros. Nuestro corazón con ellos.