Era marzo. El día anterior acababa de renunciar a mi primer trabajo estable como corrector de estilo, y casi de la mano de mi amigo Claudio Valdés, el día primero del tercer mes de 1993 entré al curso de perfeccionamiento actoral con Ludwik Margules. Se supone que con Claudio haríamos una compañía y montaríamos el auto sacramental La vida es sueño, de Calderón. Pero a mí me ganó el pánico: la única vez que pude pasar a actuar frente a Margules, se me secó la boca y olvidé el texto. Desde entonces, cuando debo subirme a un escenario, me sudan las manos y me desmayo. A cambio -pues entrábamos como oyentes a su clase de dirección-, un día me atreví a llevarle una maqueta, su crítica (como era costumbre) la destrozó, pero me pidió otra, y otra, y en la clase de actuación me hacía pararme junto a él a dar notas a los actores. Lo que siguió fue una de las fases más intensas de mi vida: ser su asistente y su alumno implicaba jornadas que iniciaban a las 9am y terminaban a las 5 de la mañana siguiente luego de un ensayo bestial, y su petición de que lo supliera en su clase… de las 9am.

En el Foro Teatro Contemporáneo, donde estuve a su cuidado y lección, conocí el medio (juro que iba a escribir “miedo”) teatral, tomé y di clases, coordiné la difusión e hice la coordinación académica luego de que en uno de esos arranques paranoicos tan suyos, corriera los socios fundadores y ya no quedáramos muchos a su lado. Estuve a su lado en los montajes de Pinter (a quien en Bellas Artes, Ludwik me presentara como “un amigo”, al tiempo en que estrechábamos las manos) y en su descubrimiento espacial/existencial en Cuarteto, donde Álvaro Guerrero, Laura Almela y yo nos hiciéramos camaradas de guerra, por la devastación emocional que supuso el montaje.

En 1998 nos peleamos por primera vez y por salud mental me alejé de quien fuera la gran figura paterna de mi vida. Pasado el berrinche, nos veíamos para comer y ponernos al día. Hasta que en 2001 nos reencontramos en el hospital, pues él había tenido una pequeña embolia. Yo estaba preocupado, pero él me vio llegar y antes que nada, corrió a la enfermera, me hizo sentar y, como en los viejos tiempos, me tradujo extractos de la revista polaca de teatro Dialog que le llegaba con regularidad.

Volví a coordinar El Foro, después de mi regreso de Europa en 2003. “Hemos crecido”, me dijo para convencerme, “y yo necesito un interlocutor en la coordinación”. Y allí estuve cuando las crisis del cáncer, cuando le dieron el Premio Nacional de Artes y el homenaje nacional… hasta que nos volvimos a pelear en 2004, con mi hijo recién nacido del que tres años antes -intoxicado por la vulnerabilidad- me había dicho “Apúrate a tener un hijo, quiero conocer a mi nieto”. Ahora, el asunto era que me había dicho: “Tú no verás los dineros”, pero había una crisis financiera y él quería correr maestros, “Mi condición para quedarme era proteger la escuela, o tu berrinche o yo”, le dije. Y claro, acordamos mi salida de la coordinación, pero no de la escuela.

La última vez que lo vi, fue en la presentación de sus Memorias recogidas por Rodolfo Obregón. Venía del brazo de su enfermera y al vernos de lejos a Rodolfo, a David Olguín y a mí, aceleró el paso (que es mucho decir para su condición tan frágil), nos topó y dijo enfurecido: “Qué. ¿Pensaban que no llegaría, verdad, babosos?”. Era una bestia herida, era 2005 y luego de eso, durante el año siguiente nunca pudo recibir mis llamadas.

Era marzo. 2006. Mediodía. Era una llamada (in)esperada: Ludwik había muerto. Hice más llamadas en medio de lágrimas para saber si habría algún homenaje oficial. No lo habría. Sus alumnos llamaban a mi casa para preguntar qué haríamos. En el Teatro Casa de la Paz -donde había hecho Ante varias esfinges y Las adoraciones– me dijeron que sí, que hiciéramos algo allí. Los técnicos sacaron al lobby la placa de las Adoraciones y los que llegamos estuvimos juntos, sin las ceremonias que no le hubieran gustado a Ludwik. Sandra Félix llevó la canción del bufón de Noche de Reyes (la última puesta en escena del Gordo), se leyó y nos fuimos retirando.

En Real del Monte, donde yo daba clases, los alumnos me reconfortaron diciendo: “No lo vimos, pero por ti lo conocimos”. Lo sueño constantemente, lo extraño a ratos y con la experiencia me he dado cuenta de que uno no se encuentra a personas como Margules muchas veces en la vida y cuando alguien que no lo conoció lo quiere rebajar a los gurús de moda, recuerdo el odio de Ludwik contra la mediocridad y su cruzada por erradicarla.

El texto que sigue fue leído en la presentación de un número de la revista Paso de gato de 2004, que incluía un dossier que le hicimos a Margules, luego apareció en un librito de homenaje llamado Con todo y pipa, que puede leerse aquí: http://www.inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/694

Es, sin duda, mi primer ensayo sustancioso sobre el teatro y temía que Margules, que estaba junto a mí, lo liquidara a sarcasmos; pero no. Le extrañó en cambio que lo tratara como exiliado -a él, que tanto mérito había hecho para ser mexicano-. No lo pensé al escribirlo, pero al volverlo a leer, creo que tengo algo de razón.

Lo reproduzco aquí para recordar a mi mayor enemigo, al que me enseñó a sentir el espacio teatral y a repudiar la tibieza artística. Lo reproduzco aquí como queriendo hablar con de nuevo con los susurros del desierto.

LA CLAUSTROFOBIA Y EL DESIERTO.

El teatro de Ludwik Margules

Juguemos por un momento a la sistematización; a pasar de lo informe del testimonio al simulacro de orden.

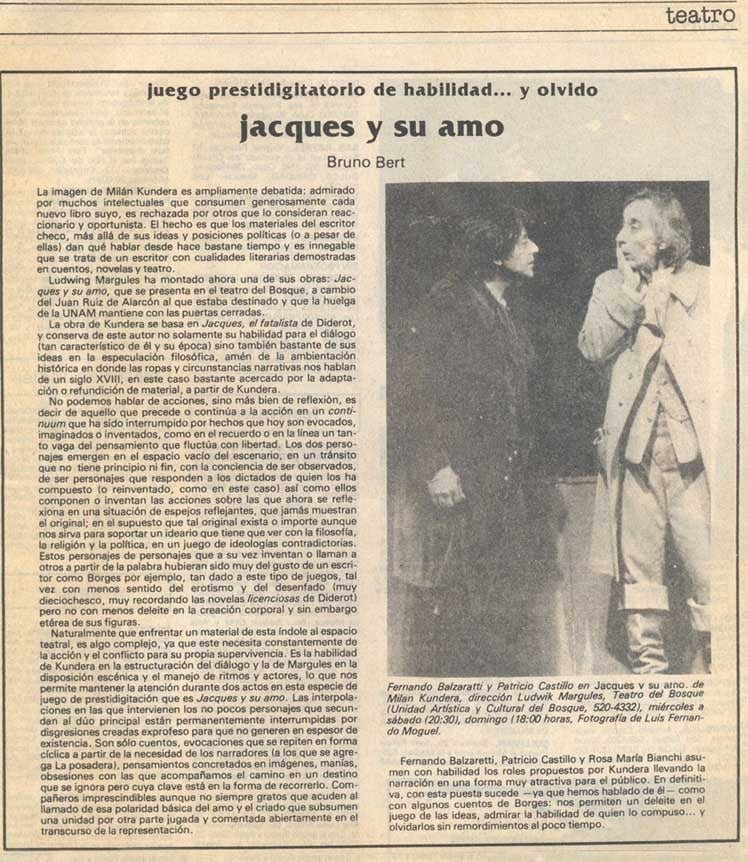

Comencemos por el testimonio. Era 1988. No sé por qué en el canal Once pasaron esa semana varios programas con entrevistas a gente de teatro. Recuerdo dos: Juan Tovar, de quien había leído algunos cuentos y no sabía que era dramaturgo, y luego un polaco con erres decantadas en eses, que, coincidentemente, tenía una puesta en escena en un teatro de la UNAM. Y allá fui. La obra se basaba en un texto de Milán Kundera basado en otro de Diderot. Recuerdo: la interminable caminata de El amo y de Jacques, sus peculiares encuentros, y delicias en las actuaciones y en el movimiento escénico que no me atrevo a articular.

Entonces apenas conocía yo algo del oficio teatral y mi único deseo era ser un gran actor. A la salida reconocí una rechoncha figura en el lobby y en un acto intrépido, de esos que no son míos, me acerqué al director y le dije «felicidades, señor» (nótese la inocencia, no le dije «felicidades maestro») y él condescendió a estirarme la mano y decirme «de nada». En el segundo siguiente, tal vez, me debatí entre decirle «quiero ser actor» o huir. Hice lo segundo. Entonces fui hacia mi madre, que era quien me acompañaba – apesadumbrada quizá de que prefiriera las artes a la ingeniería- y le dije «mira mamá, algún día voy a trabajar con ese señor» (no recuerdo haber dicho «como actor», lo cual interpreto como señal, todavía no sé si festiva o funesta).

Desahogada la anécdota, pasemos a la sistematización.

No es difícil tirar lazos entre la obra de Franz Kafka y la de Ludwik Margules. El asunto es casi obsceno. Ambos están parados en las riberas del totalitarismo del siglo xx: uno lo anticipó en su funcionamiento feroz y el otro lo padeció en carne propia. Pero es fundamental para mí restituir los símiles. Pero restituirlos de alguna manera en que la obviedad ponga luz sobre cosas concretas del teatro de Margules.

En su clásico Kafka, por una literatura menor (Editorial Era) Gilles Deleuze y Felix Guattari tienden líneas para una sistematización de la obra de Kafka, líneas que permiten sacarlo de la obviedad de alegorías en que la crítica literaria lo había hundido y, además, los autores presentan conceptos móviles que fecundan nuevos acercamientos a la obra del escritor checo. Me haré la vida fácil , y allí donde ellos dicen Kafka, yo pondré Margules. Y allí donde ellos ponen ejemplos kafkianos, yo excavaré en la inmediatez del acto teatral para traer actos específicos de la obra de Margules.

Para empezar, pensemos en la máquina totalitaria, pues existe en la obra de Kafka una tensión vital entre la presentación de ésta y la construcción de maquinarias de oposición y fuga mostradas en las acciones de sus personajes. Para definir la maquinaria totalitaria pensemos en la manera en la que ésta actúa, según la crónica de Imre Kertész, el novelista húngaro y Premio Nobel:

» .. . es la ley de la supervivencia [en los campos de concentración].

Una dinámica que es una maquinaria [en la] que si

uno no sigue la corriente y el ritmo, y no acepta la dirección de

los pasos, entonces lo echan de la fila y muere. Es necesario,

imprescindible, ir avanzando con la lógica de los campos para

sobrevivir. Y eso es lo terrible, que uno participa de una

maquinaria cuyo objetivo es matarlo a él. Esta es la ley del

asunto .

(. . . )Y aceptar esa ley es precisamente lo que hace que esa ausencia

de destino sea ausencia de destino ( … ). No basta con que se abran

las puertas de los campos. De esa enfermedad que difunden los

campos de concentración, uno sólo puede liberarse enfrentándose

con ella de una manera sincera. Preguntándose hasta qué punto

ha sido partícipe sin querer, simplemente por querer

sobrevivir. La voluntad de vivir y la humillación nunca

estuvieron tan entrelazadas como en el terror moderno. Como en

los Estados totalitarios modernos.» (Los subrayados son míos)

Así que éste es el funcionamiento de la máquina totalitaria: aquella que te hace engranaje, que utiliza tu propia voluntad vital para alimentarse, finalmente, con tu muerte. La maquinaria del amo y el esclavo. Una maquinaria con enorme capacidad de expresión en cualquier nivel de la vida: desde el seguimiento del paso en la fila (no sé por qué pienso en el soldado que armaba la pira en Las adoraciones), hasta la conversión del esclavo o perseguido en denunciante de otros esclavos (piénsese en Brecht y Müller), pasando por todos esos actos revolucionarios en que el rebelde sin conciencia, asume la posición del tirano (como en Los justos).

Pues bien, dentro de esta mega-maquinaria es donde aparecerá otra, u otras micro-máquinas delirantes que más que enfrentarse, harán saltar la mega-máquina, serán micro-máquinas encargadas de trazar líneas de fuga, tangenciales, centrífugas (y nunca el concepto línea de fuga puede ser más exacto que para nombrar la acción de un exiliado) . Ahora bien, este conglomerado micro-maquínico, será llamado aquí un teatro menor. Un teatro menor que en su existir desterritorializa, pone a delirar a los teatros mayores en busca de su propia expresión (esta expresión es acaso, la mostración de la dignidad humana, término muy cercano a Margules).

¿QUÉ HACE, CÓMO FUNCIONA UN TEATRO MENOR?

1. Desterritorializa el lenguaje

Un teatro menor es cosa del exiliado, de aquel que utiliza su lenguaje como un lenguaje extranjero. De la misma manera en la que Kafka se vale del alemán -lengua dominante-, después de atravesarlo por las lenguas menores del checo y el yiddish, Margules mira un teatro mayor y lo atraviesa de inflexiones natales. Son los años cincuenta, y Margules ve la gran ebullición del teatro moderno mexicano: Novo, Mendoza, los Ibáñez, Gurrola, Seki Sano, Wagner. Frente a ellos, sus primeras obras involucran nombres de su propia casa: Chéjov, historias jasídicas, Mrozek, Broazkiewic. Y su primer encuentro escénico con el español es Calderón de la Barca. Escuchemos hablar a Margules. No hay frase más acertada que la de Hugo Hiriart: «cinco siglos de castellano pasan por su lengua». Al mismo tiempo. La sintaxis del español de Margules es una puesta en delirio del diccionario de la Academia. Así su expresión escénica.

Ahora, Deleuze y Guattari continúan: «ir siempre más lejos en la desterritorialización … a fuerza de sobriedad … hasta donde ya no quedan sino intensidades». Serenidad trágica es la meta del tono marguleano. ¿Pero cómo ser sereno en un espacio saturado de estímulos, «pirotécnico»? Los espacios que Margules busca son espacios de tránsito, espacios de tensión entre el desierto y la claustrofobia. Aquella plataforma móvil de Jacques y su amo, horizontal y dispuesta al nomadismo, en Cuarteto se vuelve caja hermética: del desierto al búnker. Ambos espacios comparten la sobriedad, pero, borgianamente, ambos son laberintos. Como laberinto de puertas es El camino rojo a Sabaiba visto por Margules, y espacio de delirio es el buscado para el Don Juan de Molière: un aeropuerto, el lugar donde nadie está fijo.

Ahora bien, esta sobriedad en el espacio, obviamente, va reduciendo a nada más que intensidades la relación del acto escénico con el espectador. «¿Te imaginas – me dijo en 1996 antes de lanzarse a Cuarteto– tres coitos profanadores en las narices del público?». En 2001 convirtió la profanación en desafío en Los justos, donde quedó anulado todo vestigio de situación escénica, situación que en los teatros mayores demarca una línea de salvación para los actores y el público. «Embriagarse con agua pura» dicen Deleuze y Guattari de la sobriedad kafkiana.

En otro nivel de expresión, Margules al principio, quizá, desplazaba el sobresentimentalismo mexicano aprendido, primero en la época de oro del cine mexicano y luego en la educación sentimental telenovelera. Este desterritorializar el lenguaje teatral es, ahora, la línea de fuga contra el espectáculo. Sobriedad que inventa una salida a la cárcel espectáculo, en la que el público es tratado como masa sentimental. Sobriedad y desafío que ponen a delirar incluso a Brecht.

2. En el teatro menor, «el medio social no es mero ambiente. Cada problema individual se conecta de inmediato con la política». Cuando durante el montaje de Cuarteto, Álvaro Guerrero le preguntó por qué continuaba relacionándose con su madre en tono de lucha, aún cuando ella estaba en el lecho de muerte, Margules le contestó: «Ella cargaba rieles en Siberia y escondía pedazos de comida para damos de comer a mí y a mí hermano, después nos trajo vivos a México; cada segundo que estoy vivo es un acto de amor que le brindo, no necesita demostraciones cursis de cariño».

Aquí está todo: la historia atravesando los mínimos actos humanos. En oposición a los melodramas burgueses y los panfletos alegóricos, en la obra de Margules hay bastante más que lucha de clases: hay la inevitabilidad de la historia. La tragedia, dice George Steiner, es incurable: y si bien la tragedia parecía huir de la dramaturgia, todavía la puesta en escena ha tenido mucho que decir. La historia y la escena: la dramaturgia a través de la sensibilidad de Jan Kott, referente inestimable para Margules.

Allí está el ajuste de cuentas con Camus: el conflicto de «los justos» no es un mero asunto de exaltación romántico individualista: en ellos se juega la historia. Sus excesos de revolucionarios los convertirán de nuevo en tiranos, ellos alimentan la máquina totalitaria con su falta de visión y sobresentimentalismo. Lo mismo, en su versión de El camino rojo a Sabaiba, Margules extrajo las escenas de masas para evitar que el folclorismo enviciara esta tensión entre el destino laberíntico de Fabián Romero y la insaciabilidad ubúesca y caciquil de «la siete veces digna» Gladys de Villafoncurt.

Pero aún más, dicen Deleuze y Guattari que «el problema individual se vuelve entonces tanto más necesario, indispensable, agrandado en el microscopio, cuanto que es un problema muy distinto el que se remueve en su interior». Existe pues, una fractura entre lo esencial y lo evidente, como en el lenguaje de Chéjov, en el cual lo que se expresa no coincide con su contenido o digámoslo así, la expresión es un delirio del contenido: y ¿cuál es el agente de tal fractura? La historia. El uso megamaquínico de la historia fractura mi voluntad, el modo en que mi voluntad se expresa. Pero también al revés: la historia puede ser a su vez fracturada por la intensidad de la existencia individual. En Tiempo de fiesta de Pinter (1994), la historia era una luz blanca que poco a poco apabullaba a sus conductores, al selecto grupo de capitalizadores del poder, que finalmente, sucumbirían existencialmente por la intromisión de Jimmy, el hermano muerto. Ritornello pinteriano en su amenaza venida del exterior, pues el exterior de la historia es la vida humana secuestrada y recuperada. Línea de fuga capaz de actuar a despecho de todos los mecanismos de control introyectados en la vida humana, aquellos que nos hacen alimentar la maquinaria totalitaria, mecanismos a los que Margules siempre impondrá los pequeños espacios soberanos: la simulación en Cuarteto , el horrendo circo de El camino… , la andanza sin fin en Jacques… , la picaresca invertida de lbargüengoitia en Ante varias esfinges, el humor de Sganarelle.

3. En un teatro menor «todo adquiere un valor colectivo», esto es, «no hay sujeto, sólo dispositivos colectivos de enunciación». El sujeto, compactado por la historia, difícilmente podrá hablar en nombre propio, pues éste es el nombre impuesto por la maquinaria. Pero intentará hablar. Para esto podrá usar la soberanía como línea de fuga de su identidad o, en situaciones de sobrevivencia, podrá encontrarse con su identidad como espacio vacante, como vacío. Así la expresión de Viola en la Noche de Epifanía cuando descubre la extensión de su poder de seducción y expresa: «Soy un monstruo». Así aquel momento epifánico de Cuarteto en que el vizconde de Valmont descubre su pecho en descomposición y afirma: «Soy una mujer».

La maquinaria totalitaria deja su marca y la quiere indeleble: estrellas en las mangas de la camisa, números herrados en la piel: identidades de control que pueden ser puestas a delirar, en la expresión de otra comunidad potencial, en la expresión de otros nombres propios. Éste es, a fin de cuentas, el valor del teatro en el teatro que tanto seduce a Margules: Genet invierte los ritos totalitarios, pero también los pone en ambigüedad con la serie de suplantaciones, donde la sexualidad es la madriguera de salida, la línea de fuga. Donde amo y esclavo intercambian nombres propios, y en las suplantaciones transgresoras lo masculino y lo femenino tienen que ser renombrados.

Finalmente, con Margules algunos personajes dejan de ser personajes para devenir agentes colectivos, «individuos que se encuentran conectados con el todo en su soledad». Soledad es, a mi ver, palabra clave. Reducto insecuestrable de soberanía cuando se le invierte el sentido que la maquinaria totalitaria quisiera forjar como alienación. Soledad del exiliado, desde donde experimenta sus líneas de fuga, encuentra su propio nombre: Laura Almela o la condesa de Merteuill sentada, sola, más que sola frente al cadáver del amante/tirano/esclavo, afinando su vida y su morir·: «Cáncer, mi amante».

(EPÍLOGO FUGAZ

Estas líneas fueron leídas en un evento-homenaje a Margules. Al terminar la lectura me dio la mano y dijo: «Bien: salvo que yo ya no soy un exiliado. Hace diez años tal vez. Pero YO YA NO SOY UN EXILIADO».

Por supuesto.)