En medio de la incertidumbre, pasando ese primer semestre de aquel 1985, mi familia y yo estábamos, sin saberlo, en la entrada de la violencia económica, endémica, si bien compartida con gran parte de la historia de Latinoamérica y que, como designio, nunca termina por ser certeza. Aunque siempre resiliente en la libertad orgánica, casual, creativa, y a pequeña escala, en lo social, en la economía informal.

En pocas semanas apareció una nueva precariedad. Pudimos paliar la inflación de 1985 en el cotidiano y ante la falta de empleo de mi padre, por primera vez tuve de compañera de cuarto a la ansiedad, novedosa, transparente, como sombra de la tarde en las paredes, símil en texturas infinitas en la ventana. Debo aclarar que mi inseguridad infantil ya había permeado desde antes, por no ser un buen jugador de futbol o cada vez que entraba a un cuarto con gente que no conocía, no lo sabía, pero ya estaba asimilando los ataques de ansiedad como una costumbre. En esos años, aún no estaba categorizado como diagnóstico generalizado y yo aún no encontraba la forma de darle contextos u otorgarle un nombre. Sus sinónimos: inseguridad, miedo, cobardía. Su consecuencia, un terremoto.

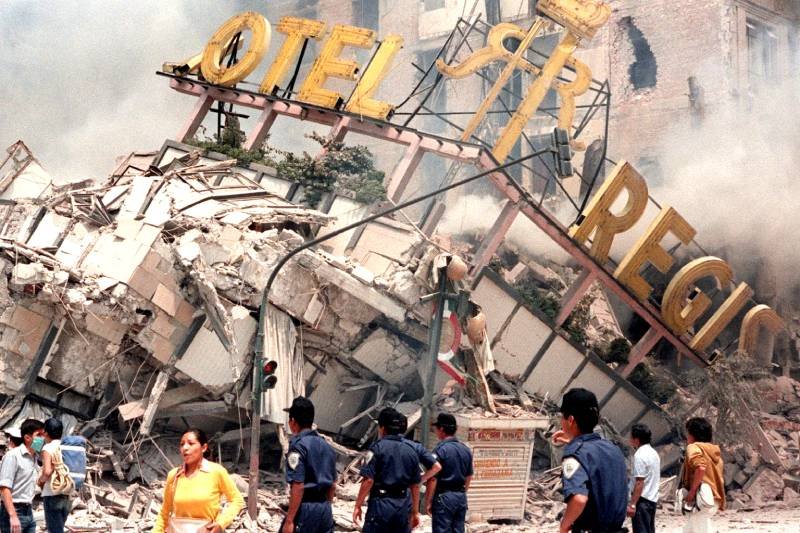

19 de septiembre de 1985, el evento que marcaría con fuego incandescente la memoria colectiva del México contemporáneo. A las 7:19 a. m., un sismo de 8.1 grados Richter sacudió la Ciudad de México, derrumbando edificios, abriendo grietas en el asfalto y dejando al descubierto la fragilidad de un sistema incapaz de responder ante la catástrofe.

«Durante tres o cuatro días hubo un vacío de poder. La gente se encargó de la organización de la ciudad», recuerda Alejandro Varas, de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre.[i]

En nuestra torre de marfil de Bartolache el movimiento fue violento. Las ventanas que antes nos mostraban el Ajusco ahora vibraban como hojas en un huracán. Recuerdo el sonido de los vidrios a punto de estallar, los gritos de mi padre corriendo hacia nosotros, el crujido de la estructura. El edificio se balanceaba como un barco sin capitán en altamar y, por un instante, todo pareció detenerse.

Afuera, la ciudad se transformó en un paisaje apocalíptico: el Hotel Regis, los edificios de Tlatelolco, la fábrica de costureras en San Antonio Abad, Televisa, Radio Centro… escombros que sepultaron vidas mientras el gobierno de Miguel de la Madrid tardaba en reaccionar.

Raúl Bautista, quien ha dado vida a Superbarrio Gómez, personaje emblemático de la lucha urbana, asegura que «frente a la dimensión de la tragedia, la gente tuvo que salir a tomar la ciudad. La gente desobedeció al gobierno porque había que rescatar a los atrapados y ayudar».[ii]

Entre el sinsabor, los que estaban despiertos eran los ciudadanos: los Topos, los estudiantes, quienes tomaron palas y rescataron a los supervivientes, sin estructura, sin preparación, sin cultura sismológica, una marejada de sentido común y empatía pocas veces antes vista. Un gigante social estaba despertando. La solidaridad era el único gobierno efectivo, real.

De la tragedia surgió una respuesta civil que ganó el derecho a la ciudad para los ciudadanos y logró la reconstrucción de 80 mil viviendas. La espontaneidad halló agentes sociales organizados que ayudaron [a] dar un vuelco a la situación. «Fue un movimiento que modificó la vida social y política de la capital», señala Leslie Serna, fundadora de la Unión Popular Nueva Tenochtitlán Sur.[iii]

Mis padres escuchaban por la radio el recorrido de ficción, de película, donde Jacobo Zabludovsky, a través de un teléfono instalado en su automóvil, iba describiendo lo que había pasado en las zonas más afectadas del centro de la ciudad. Realizaba entrevistas en tiempo real, narraba el paso de la gente que gritaba, corría y levantaba escombros sobre Balderas, Reforma, el Centro Histórico. Ante nosotros, el D. F. era una zona de guerra única, personal.

«Este es el peor desastre que ha sufrido la ciudad en lo que va de este siglo. El número de muertos lo ignoramos. El número de heridos es elevado. La cantidad de pérdidas materiales es incalculable». Jacobo Zabludovsky en su famosa crónica para la XEW radio.[iv]

Mis tías, mi abuela y mi bisabuela, que vivían en la calle de Guaymas, tuvieron que salir de la Colonia Roma e instalarse con nosotros. Nos describían lo fatal del acontecimiento, la pérdida de muchos vecinos, comercios, amigos del barrio, una calamidad diferente en cada frase y, claro, sin poder contener el llanto.

Los amigos del barrio pueden desaparecer

Los cantores de radio pueden desaparecer

Los que están en los diarios pueden desaparecer

La persona que amas puede desaparecer

Charly García “Los Dinosaurios” 1983

La tarde-noche ya suspiraba en medio del polvo después del trauma colectivo. Nosotros, desde el departamento, veíamos algunas columnas de humo y escuchábamos los helicópteros como dragones del infortunio. La televisión solo repetía consignas oficiales, pero en las calles se gestaba una rebeldía silenciosa: el terremoto no solo había derribado edificios, sino también la fe en el priismo reinante. Sin embargo, en medio del caos, algo surgió: fue el origen inconsciente de que la resiliencia era nuestro único capital para las décadas por venir, para la ciudad, para el país, para nosotros.

Poco después tuvimos que dejar el departamento, no podíamos pagarlo ante la inflación y los intereses. Fue una decisión difícil para la familia, pues lo dejamos con la mayoría de los muebles y con la esperanza de que el futuro próximo estaba construido sobre tierra acuosa, el lodo empezó a ser una constante, y yo sin tener decisión o responsabilidad; íbamos todos en la familia de la mano. Ahora puedo decir que quedó en mí cierta marca indeleble, un fantasma melancólico qué sin otra misión fue acompañándome durante todo este tiempo, en resignación, en realidad, y al final, con el reconocimiento de que la mayoría de la población somos parte del azar, de un juego del cual desconocemos muchas veces las reglas, buscando sobrevivir y ser lo más dignos posible con eso.

1985 fue un año en el que los karmas no terminaban por pagarse, pero ¿karmas, siendo un niño?, con seguridad eran de otra vida, de otra dimensión. ¿A los 10 años que culpas podría cargar? Recuerdo bien que en esa Navidad ya vivíamos abajo del departamento de mi abuelo Gaspar, con la liquidación de mi padre logramos mudarnos, y el día de Reyes, sacamos nuestros juguetes para poder divertirnos con los primos. En el pasillo que daba al elevador se encontraban unas escaleras, el piso era de loza dura, blanca, con barrotes dorados de aluminio, delgados, cuadrados que delineaban las escaleras. Mi auto de control remoto nuevo, impoluto, caía por los escalones en medio de la torpeza del juego compartido, después, una pelea derivó en mi primer acto violento contra mi hermano, y ya nada sería igual a mí alrededor.

1985 me enseñó que la historia no puede ser lineal, sino que debe verse como un remolino —como aquel que levantó nuestro picnic el 16 de julio—, uno impredecible y voraz.

Despiértame cuando pase el temblor…

Soda Stereo, 1985

*La fotografía que encabeza este texto y la de las señalizaciones de las calles Bartolache y Parroquia son del autor.

[i] Jesús Ramírez Cuevas (septiembre de 2005). “Cuando los ciudadanos tomaron la ciudad en sus manos”, Suplemento Masiosare, La Jornada, 11.

[ii] Ídem.

[iii] Ídem.

[iv] “Cómo se escuchó en la radio el terremoto de México de 1985”, (19 de septiembre de 2015), en BBC. Disponible en https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/09/150918_audio_terremoto_zabludovsky_radio_1985_cch