No recuerdo en qué año escuché por primera vez el disco en vivo del Tri en Santa Martha: El Tri. En vivo en la cárcel de Santa Martha (1989), si fue un casete prestado por algún compañero de la secundaria o me lo compré pirata en el Metro CU. Pero recuerdo que estaba entrando en mi adolescencia, es decir, a los 12 o 14 años, y lo ponía una y otra vez por la mañana antes de irme a la secundaría pública en el turno vespertino. El casete duraba una hora aproximadamente y tenía catorce canciones que me sabía completas y cantaba mal, pero con mucho sentimiento.

Las canciones que conformaban este disco, que alcanzó récord de ventas según internet, eran de antes de que Alex Lora se volviera totalmente guadalupano y echaleganista y estaban cargadas de un contenido social importante. En ellas iba de la demanda social con “Caseta de cobro”, “Pobres de los niños”, “El niño sin amor”, “Renuncio”, al desmadre con “Presta”, “Cuando estoy con mis cuates”, “Mente rockera”, “Otra oportunidad”, “Oye cantinero”, pasando por el amor y desamor con “Apriétame”, “A.D.O.”, “Seguro de vida” y “Triste canción”. Letras con las que mi espíritu adolescente disfrutaba y se iba formado en la conciencia de clase y el desamor.

Un sábado por la mañana, siguiendo el ritual de escucha que tenía, mi papá lo oyó justo en medio de la canción “A. D. O.” cuando Alex Lora tiene una interacción con el público en la que dice:

Estoy viendo un chinguero de banda, estoy viendo aquí aproximadamente como unos pinchemil chingocientos y mocos de cabrones, me gustaría verlos cantar esta mamada, estoy seguro que si cantan se va a escuchar a toda madre, ahora que si quieren cantar canten, y si no realmente, me vale ver gaaaaaaaaaaaaaa

Escribo este diálogo completo y de memoria, ya que aquella intervención me resuena y, al pasar de los años, siento que liberó en mí una decisión (en ese momento inconsciente), la de integrar groserías en mi lenguaje de uso común. Antes, la palabra verga, en la década de los noventa, era una palabra satanizada, utilizada solo en reclusorios, obras de construcción y los barrios bajos “más ruines”, por lo que mi papá, a partir de ese sábado, me prohibió escuchar al Tri y reproducir la palabra en cuestión.

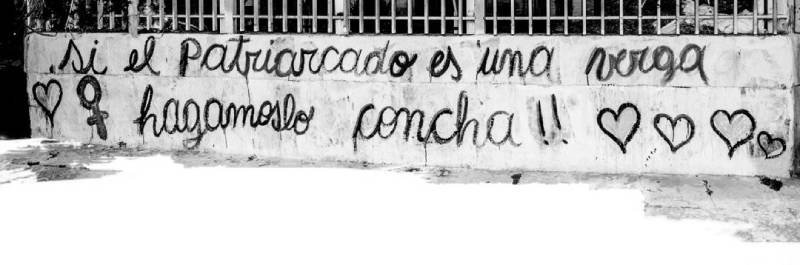

Ahora, esta palabra, verga, dejó de ser solo una grosería fuerte para convertirse en un comodín lingüístico de una flexibilidad extraordinaria. Comenzó a funcionar como sustantivo, verbo, adjetivo, interjección y adverbio, desbordando cualquier intento de control semántico. Ahora es dicha por casi todes, especialmente en Latinoamérica. Sin importar su peso, el uso de esta palabra es un testimonio del lenguaje no normativo, pues su significado ya no es unívoco, sino que se construye en el contexto. Por ejemplo, es muy común escuchar frases como: “Hace un frío de la verga”, “Es un guitarrista de la verga”, en las que la palabra juega como un adjetivo intensificador. Expresiones como “Estoy hasta la verga (agobiado)” o “Me vale verga (me es indiferente)” muestran un estado anímico o situación. Es más, la palabra está en fórmula verbal al decir “Verguear» (por golpear), o en forma adverbial al decir “Salí en verguiza”.

Así, la palabra verga nos muestra la libertad y performatividad del lenguaje, un tema que me apasiona, nos habla de su libertad, banalización e integración. El poder último de la palabra verga en la actualidad reside en su capacidad para desarticular lo hegemónico a través de la transgresión del tabú lingüístico, un mecanismo de control social, pues marca los límites de lo decible y, por extensión, de lo pensable. Al romper ese tabú de manera consciente y masiva, los hablantes desmontan ese mecanismo de control.

En uno de sus tantos textos, Carlos Monsiváis nos decía que la cultura popular en América Latina ha utilizado a menudo el humor y la irreverencia como formas de resistencia, pues la grosería no es solo falta de educación, sino a veces un «exorcismo lingüístico» contra la opresión y la solemnidad de los poderosos. Así, al usar verga se profana el símbolo sagrado del poder masculino, se le quita su gravedad y se lo convierte en algo manejable, cotidiano e incluso ridículo. O en palabras de Néstor García Canclini, se produce un proceso de «hibridación» en el que lo culto y lo popular, lo permitido y lo prohibido, se mezclan y crean nuevas formas de significar el mundo.

Es en este proceso de hibridación o exorcismo lingüístico en el que me gustaría reparar y llamar la atención, en el poder mutable del lenguaje para la construcción o significación. En mi salón de clase muchas veces les alumnes exclaman esta palabra cuando les cae alguna idea o cuando no pueden alcanzar a expresarla, y más allá de sancionarla o señalarla me parece que muestra la vitalidad de la lengua y nos indica que el vocabulario normativo restringe la capacidad expresiva y disruptiva de los hablantes y que la elección y soberanía sobre las palabras es una forma fundamental de soberanía personal y no colectiva. Es decir, el uso del lenguaje no pertenece más que al que hablante y toda sanción está fuera de sentido.

Por último, quisiera decirles que me gustaría verlos leer esta mamada, porque estoy seguro de que si lo hacen, se va a entender a toda madre; ahora que si quieren, leer lean, y si no, realmente me vale ver gaaaaaaaaaaaaaa.

😊

García Canclini, Néstor (2001). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Paidós.

Monsiváis, Carlos (1980). A ustedes les consta: Antología de la crónica en México. Era.