Iría en segundo de primaria cuando pasaban en televisión una caricatura que fui recordando con los años como un pensamiento alegre: Astro Boy. No soy fanática del manga ni del anime, entiendo poco al respecto —aunque hay temas que me interesan muchísimo—, así que no exploré esa memoria con el paso de los años, pero cada tanto agregaba una imagen de él en mi Pinterest. Hace unas semanas visité la exposición Japón: del mito al manga en el Museo Franz Mayer donde pude ver un muñeco de Astro Boy y volé de regreso a esta caricatura. Decidí buscar qué de ella anidó en mis recuerdos, y descubrí cosas: había olvidado que el protagonista está hecho de energía nuclear o que al principio rompía muchas cosas porque no lograba controlar sus movimientos o por su literalidad. Su torpeza se comunicaba con la mía.

En este texto trataré de dibujar un puente con el presente de mis investigaciones en memoria de violencia atroz a partir de una epifanía que tuve estos días. Para esta construcción he debido sumergirme en bibliografía que trata con la posguerra en Japón y con el manga en particular, y de la que necesito echar mano para contar este cuento de la memoria y la guerra. Sé que hay muchas expertas y muchos expertos en manga y anime allí afuera, sepan disculpar mis imprecisiones cuando las haya. Allá vamos.

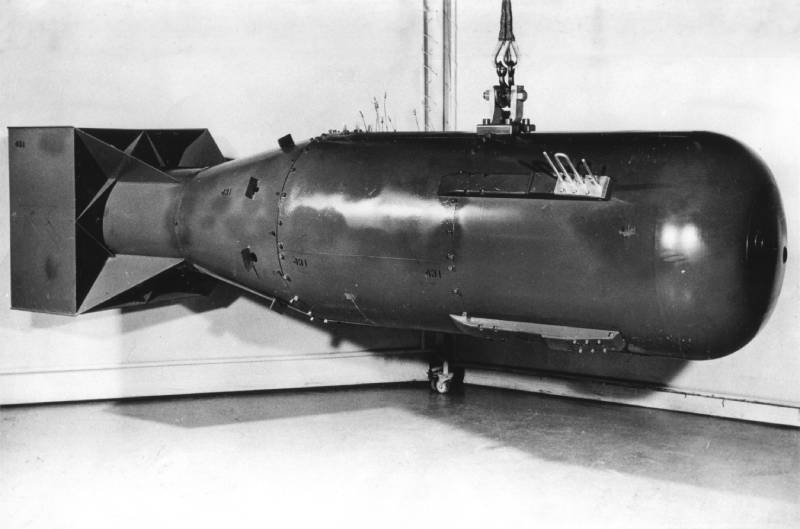

El 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, el avión B-29 Enola Gay de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada en combate. El arma que asesinó a más de cien mil personas de un golpe y puso punto final a la guerratenía un nombre jocoso, tierno: Little Boy. El filósofo Gunther Anders, crítico de la investigación atómica, supo ver la trivialización de los perpetradores sobre las armas nucleares al “bautizarlas” con nombres que les restan importancia. Una táctica oscura. Una brutal perversión del lenguaje que convirtió a un arma en un niñito lanzado para borrar de la faz de la tierra a personas a calor y fuego. La explosión de esta bomba y la segunda, Fat Man, en Nagasaki marcaron para siempre al pueblo japonés pese a los juegos de sus nombres.

Por diversas referencias he sabido que el manga fue uno de los soportes mediante los cuales algunos artistas japoneses se volcaron a tratar con el trauma que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy no me había detenido a revisar esta memoria, he comenzado ahora con mi vuelta a Astro Boy y con Pluto, una serie que me recomendó mi novio, y de la que también diré algunas cosas aquí. Según he podido investigar, Osamu Tezuka, Machiko Hasegawa, Keiji Nakazawa, Hiroshi Kaizuka, entre otros, le dieron cuerpo y color a una necesidad generalizada de tratar con el trauma y construir un Japón de paz (en el caso de Tezuka) o compartir el sentimiento generalizado de hecatombe, incertidumbre y resentimiento contra un gobierno que los llevó a una guerra que no ganarían (en el caso de Keiji Nakazawa). A diferencia de la danza butoh, creada por los bailarines Kazuo Ono y Tatsumi Hijikata, que trataría con el horror, la oscuridad y la deformidad en el movimiento lento y orgánico de su danza y rechazaría la influencia occidental en la isla, el manga tomaría otros derroteros.

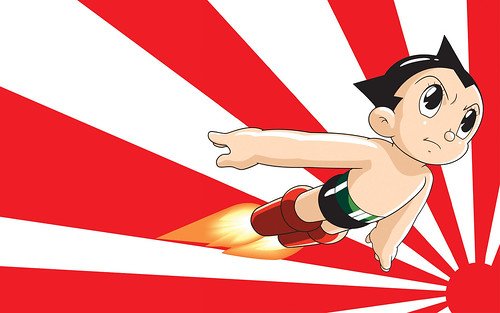

Aquí aparece en escena de nuevo Astro. En 1952, Osamu Tezuka creó la historia del pequeño niño robot con el título de Tetsuwan Atomu, que nosotros conocemos en Occidente como Astro Boy y en Japón también se conoce como Mighty Atom (la caricatura aparecería en 1963). En un principio, este androide reemplazaría a Tobio, el hijo del científico Doctor Tenma, que había muerto en un accidente, pero, por el desprecio de su creador, Tobio se convirtió en un huérfano, como los miles de huérfanos que dejó la guerra, según nos dice Bethany Harris en The Atomic Bomb and the Birth of Manga: Collective Memory in Post-WWII Japan. Ahora que vuelvo a ver los primeros capítulos de la serie animada de Astro Boy, caigo en la cuenta de sus referentes occidentales. En franca alusión a Pinocho, por ejemplo, luego del desprecio de su “padre”, Tobio es comprado por un cirquero que se lo lleva allí prácticamente como esclavo. Pero es en el circo donde Astro encontrará su camino de anómalo superhéroe, primero cuando Kathy —la otra humana del lugar— lo entrena para controlar su energía y le regala las emblemáticas botas rojas. Y después, cuando el Profesor Ochanomizu lo reconoce y lo recupera para tutelarlo. Astro usará en adelante su energía nuclear y sus piernas con dos poderosos cohetes que lo hacen volar para salvar al mundo de amenazas diversas.

En un universo contrafáctico del trauma todavía reciente de la Segunda Guerra Mundial, y tal vez sin que Tezuka lo pensara así, este Little Boy es una bomba que no explota. Sé que en el capítulo 4, Astro literalmente desactiva un prototipo de él mismo codificado como una bomba, pero quiero llevar la metáfora más allá. En este mundo de androides que conviven con personas, la energía nuclear de Astro Boy sirve a la humanidad. Tezuka construyó un niñito atómico, como la bomba estadounidense, para remediar, ficcionalmente, el daño hecho sobre la humanidad, pero en este movimiento borraría el referente de su perpetrador. He aquí la paradoja de esta memoria.

Presupongo que críticos como Gunther Anders rechazarían la tesis de que la energía nuclear pudiera usarse “positivamente”. El aura naif de Astro Boy como un “arma” que se transforma en pequeño superhéroe tierno que lucha por la paz debe entenderse, como dice Bethany Harris, como parte de un ideal que la gente de la época anhelaba, una imagen pacífica de Japón. Ran Zwigenberg nos lo confirma en “The most modern city in the world. Isamu Noguchi’s cenotaph controversy and Hiroshima’s city of peace” al hablar del Parque Memorial de la Paz de Hiroshima de Tange Kenzō: “La adopción del pacifismo por parte de Japón no fue una simple imposición de las fuerzas estadounidenses conquistadoras, sino que contó con el apoyo de la mayor parte del espectro político. Incluso el recién legalizado Partido Comunista Japonés (PCJ) consideró a los estadounidenses como libertadores durante los dos primeros años de la ocupación” (traducción mía, p. 49) y “…La censura estadounidense y la popularidad del discurso ‘pacifista’ durante los primeros diez años tras el bombardeo contribuyeron en gran medida a silenciar esos conflictos [relativos a la construcción del memorial]” (traducción mía, p. 37).

El pacifismo de Astro Boy y del Japón de los primeros años después de la guerra tienen una historia política compleja. Tezuka vivió esos años de la ocupación casi a la par en que se publicó Astro Boy, por lo que Astro es hijo de su tiempo y de sus condiciones: solo puede ser pacifista y tecnológico a la vez, la combinación con la que se comprometió el Japón de posguerra. Esto nos dice Mari Yamamoto en Grassroots Pacifism in Post-war Japan: “Mientras que los gobiernos anteriores habían luchado alegando que lo hacían para lograr la paz en el mundo, el nuevo gobierno de la posguerra predicaba la renuncia a la guerra y a las armas como la contribución sagrada de la nación a la paz mundial (p. 6, traducción mía)”. Aunque también quizá debió influir su propia participación en la guerra, que fue breve, pero definitoria. Tezuka, además, estaba fuertemente influido por Disney y una cercanía con la cultura estadounidense; en Astro Boy no tomará una postura “antiamericana” ni desafiará la necesidad de hablar del pacifismo y de encumbrar el desarrollo científico, no al menos de manera abierta. El borrado del perpetrador, por otro lado, viene desde los Estados Unidos mismos, como nos recuerda Ran Zwigenberg de nuevo: “En estos esfuerzos, los dirigentes de la ciudad de Hiroshima elaboraron un mensaje universalista de paz que rayaba en lo orwelliano en su afán por borrar del panorama al perpetrador, Estados Unidos, al tiempo que aceptaban la interpretación estadounidense de la bomba como causa de la paz” (The most modern city in the world. Isamu Noguchi’s cenotaph controversy and Hiroshima’s city of peace”, p. 40).

Astro Boy es un superhéroe que lucha por la paz mundial, pero ¿quién es o hasta dónde llega el mundo de esta obra? Según nos dice Zwigenberg, el camino pacifista de Japón no implicó la ruptura de preguerra de considerar a los japoneses como una singularidad que los pone por encima y borra cualquier otra etnicidad no japonesa (cfr. “The most modern city in the world. Isamu Noguchi’s cenotaph controversy and Hiroshima’s city of peace”). Sin embargo, en Tezuka, creería, con lo poco que he conocido de él, que es su intención concebir a un mundo más allá del mundo y de Japón, y confrontar de algún modo esta mirada que describe Zwigenberg mediante la creación de un locus mundo-universal.

Es interesante cómo en otra obra señera del manga, Hadashi no Gen (1973), de Keiji Nakazawa, el padre de Gen sea un pacifista que por este hecho acarrea el desprecio de sus vecinos y termina en prisión. Su rechazo a la guerra traerá sobre su familia un aura de peste que los perseguirá toda la primera parte del manga. En su traducción a la película animada este aspecto de la familia de Gen quedará, sin embargo, un poco más acotado. Keiji Nakazawa, a diferencia de Tezuka, sí tratará con el horror de la explosión propiamente. Las escenas de la caída de la bomba se cuentan, quizá, entre las más gráficas y crudas que yo haya visto en material de memoria de Hiroshima. Es verdad que para el año de publicación de Hadashi no Gen han pasado veinte años de la salida de Astro Boy y la ocupación estadounidense ha terminado, por lo tanto, la censura del Comandante supremo de las Potencias Aliadas sobre la narración del uso de la bomba atómica ya no es directa y puede ser más libre, amén de circunscribirse a los límites de Japón y en específico de Hiroshima y no del “mundo”.

Pluto, una oscura secuela del pacifismo de Astro Boy

Si el pacifismo de posguerra japonés responde solamente a la influencia de la ocupación estadounidense o también configura una convicción política y social de los japoneses tras el estallido de las dos bombas atómicas, es materia de otro trabajo, me limito a observarlo dentro de estas series animadas que tratan, a su modo, con la memoria de este hecho atroz.

El universo de Astro Boy creció y Tezuka creó otra pieza en la que el niño robot aparece: Chikyū saidai no robotto (algo como El mayor robot en la tierra, que en la serie Astro Boy aparece en el episodio 24 de 1980) en la que los siete robots más avanzados del planeta son el blanco de un superrobot llamado Bruton (o también Pluto) que se encuentra al servicio de un sultán que quiere, como tantos villanos, dominar el mundo, y deben combatir contra él. Aquí el pacifismo se muestra de otro modo, como subyacente a los horrores de una amenaza que lleva a un combate inevitable. El antimilitarismo de Tezuka se torna crítico frente a las decisiones de poderosos intereses y Astro, que en un principio se niega a luchar cuerpo a cuerpo, se integra más consistentemente a un grupo de defensa de un mundo menos abstracto en su universalidad. Todavía en el tono luminoso de todas las historias de Astro, con la siempre presente paradoja de usar la fuerza para consagrar los anhelos del pacifismo.

En 2003, Naoki Uresawa y Takashi Nagasaki recuperan el universo creado por Tezuka en Chikyū saidai no robotto y construyen una historia magistral de pacifismo, desarrollo tecnológico y trauma de guerra: Pluto. La serie animada apareció en 2023 en Netflix, en ella aparece Astro/Atom otra vez como uno de los siete robots más avanzados del planeta a los que una conspiración tiene bajo acecho. Aunque mi cariño por Astro sigue aquí, debo decir que Pluto me llevó a un lugar al que ningún otro anime me ha llevado antes. Escribo todavía presa de su genialidad y del tono que conecta con lo que soy hoy. No es que lo prefiera por ser más adulto, o quizá sí, más real, más complejo y, sí, más oscuro. Exactamente como es la guerra y como es, también, el desarrollo tecnológico, pero con esa delicada belleza de las cosas que asoman luces suavecitas.

Las “heridas” de North 2, la convicción de Epsilon de no combatir, representante de los muchos objetores de conciencia que hoy todavía se niegan a alistarse y se oponen al servicio militar obligatorio; la memoria perturbada de Gesicht, sus dudas, y quizá sobre todo la tristeza insondable de Pluto, una máquina obligada a destruir y destruirse internamente al mismo tiempo, configuran un mundo que se parece más al nuestro, al de la posguerra en 1945, devastado por la violencia y el desarrollo de armas poderosas que dependen del buen o mal criterio de unos pocos hombres.

Pluto hace el camino invertido de Astro Boy, la energía (ya más allá de lo nuclear), otrora positiva, se vuelve un arma de doble filo, o peor, se vuelve contra el mundo y los robots, incapaces de atacar humanos o de sentir emociones, se convierten en seres desequilibrados por las pasiones tristes (para decir con Spinoza) humanas. Y esta es su maravilla, por lo que resulta tan conmovedora: la guerra es atroz, el uso de la fuerza, como decía Simone Weil, destruye a quienes dependen mucho de ella. Lección que se actualiza desde aquel 6 de agosto de 1945. Y se verifica de igual modo la tesis nuclear de Gunther Anders, cualquiera que tenga la energía atómica (o cualquier otra) para crear armas de destrucción masiva es un peligro para la humanidad, para lo vivo ―e incluso para lo inerte―, para la frágil paz que se ha construido en algunas zonas del planeta.

Estoy segura de que hay mucho más para comentar y analizar de Astro Boy, el manga y el anime en general sobre la guerra y la violencia atroz y otros asuntos, mucho. Por ejemplo, he notado que las figuras paternas, aunque robóticas, son muy problemáticas y este es un tema por sí mismo. Intento acotarme a mi campo de investigación y a lo que mi recién descubierto asombro por estos materiales descubre ante mi pensamiento. Seguramente yerro en algunas de mis percepciones, pero la revisión de la memoria de la violencia, su ejercicio, no es estático, me arriesgo. Seguiré visitando mangas y animes, pero también otras artes para puntualizar mi conocimiento de este hecho (el lanzamiento de las bombas), su memoria y su representación.