1.- Febrero y la muerte del padre

En su correlación intuitiva aquello que no se renueva tiende a la enfermedad. Enero y febrero —repetía mi padre—, desviejadero. Y así fue: justo este mes pasado el progenitor cantó Las Golondrinas, entregó el equipo, se lo cargó el payaso. Así pues, si puedes, no te mueras en enero o febrero, aunque ya te consideres viejo. Y si no te es posible, sabrás al menos, fincado en las postrimerías, que de cualquier manera vendrá marzo para que los que se han quedado revisen tu ausencia.

Mi padre, bailador e ingenioso, solía hacer otra broma de humor negro sobre sí mismo: cuando fallezca —decía— crémenme y luego arrojen las cenizas al escusado. ¿Baja autoestima o búsqueda de aprecio desde la risa, tirándose a lo más hondo del abismo? Ambas, pienso yo. Sea como sea, él ya no vio este febrero, y no sé si lo deseaba. Porque, quizá, si hubiera podido aguantar, habría remontado, incorporándose de nuevo al sinsentido de lo vivo. Pero hace años ya no podía ni quería. Y aunque no fuese capaz de decirlo, su parte abismal lo arrastraba de manera inconsciente: fumando y comiendo mal, embriagándose a la menor provocación, haciéndose el machín que todo lo podía soportar y rechazando toda recomendación del médico. Él, el más juerte, el chingonazo inalcanzable. Hasta que el llamado “síndrome de Diógenes” le llegó al cuello: negligencia propia y acumulación excesiva de cualquier chuchería, lo cual hizo que la casa en la que mi hermano y yo crecimos y debimos abandonar junto a mi madre cuando la familia se rompió, acabara como una ruina de techos agrietados, humedad y telarañas por todas partes, todo azuzado por una resistencia fiera para que nos se cambiara de lugar hasta el más inservible papelito.

Los de enero, entonces, han sido días aciagos, el comienzo anual que enfiló hacia un desastre familiar, las múltiples maneras que el caos tiene para poner sus puntos siniestros sobre las ingenuas íes. Una puerta se cierra y eso, en un instante, puede mostrar un nuevo panorama. Ahí está: Februa era un festival romano dedicado a la purificación y la limpieza para enfilar hacia la primavera, pero también asociado al sueño eterno según su evolución divinizada en la deidad Februus, representante de los muertos. Los etruscos le adoraban a su vez, aunque de manera más terrenal desde su mitologización como Febris, vinculándole con la fiebre y la malaria. Parece, pues, una relación específica con el malestar con propiedades sanadoras. En una época tardía en Roma era identificado con Dis Pater, un Plutón latino, deidad del reino de los muertos y “el padre de nuestras riquezas”, según su etimología.

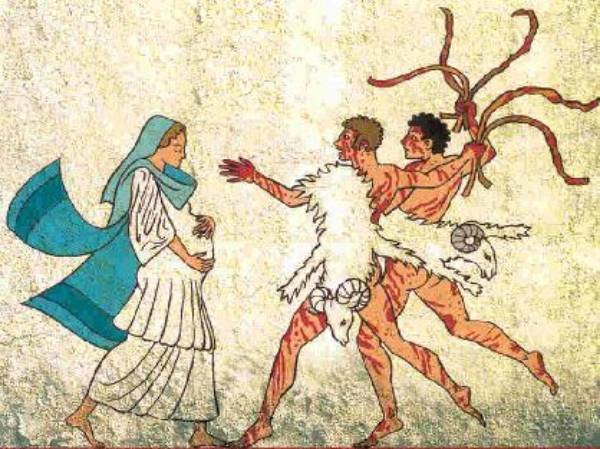

Su celebración era realizada por los lupercos (Luperci): una congregación de oficiantes que el 15 de febrero festejaba el culto a Fauno Luperco, que luego sería asimilado como Pan. Las fiestas llevaban el nombre de Lupercalias donde se desarrollaba una procesión en la cual los oficiantes iban desnudos y daban vueltas, a veces sosteniendo correas de piel de cabra, sacrificadas poco antes, y con las cuales azotaban a las mujeres encontradas a su paso con el fin de volverlas fecundas (¡!). Iban con los rostros pintados con sangre, que luego se limpiaban con lana empapada en la leche de los animales inmolados. Una extraña conducta que quizás hoy nos sea difícil comprender. Sin embargo, el febrero que evoco acá para mí tiene características transitorias así de alucinantes, como las de una pesadilla lyncheana, pues representa lo que sucede luego de la muerte de la figura paterna, el acomodo de imágenes en la ausencia de una ley que —afortunadamente— nunca se cumplió. Creo que solo de ese modo puede tomarse como algo favorecedor, aunque complejo, pues es desde lo paradójico que es posible revisar muchas cosas sin interlocución. Así llego a la perplejidad, en la que asumo el fracaso posible para comprender a mi padre, salvo partiendo de esas correlaciones intuitivas de las que hablo al principio. Por ejemplo, Maimónides en su Guía de los perplejos, nos dice;

Sûr es un término polivalente, significativo de «roca»: «Hiere la roca»; también designa una «piedra dura», corno el pedernal, por ejemplo «Hazte cuchillos de piedra», y asimismo la mina de donde se extrae el mineral: «Considerad la roca de que habéis sido tallados». De esta última acepción deriva el sentido metafórico para expresar la raíz y principio de una cosa; por eso, él mismo, tras la frase susodicha, añade: «Mirad a Abraham, vuestro padre», como aclarando: «La roca de donde habéis sido cortados es Abraham, vuestro progenitor; debéis, por tanto, seguir sus huellas, abrazar su religión y observar sus costumbres; por cuanto la naturaleza de la mina requiere su reencuentro en lo que de ella se ha extraído».

Así de literal, imposible. Pero una primera enseñanza que extraigo de esa “roca” es el considerar más seriamente la caída. Cuidado con no purificarse entonces en febrero, o en no contemplar lo disfuncional en aquello que afirmamos con soberbia. El error es potencia que, sin ser advertido en un principio, puede crecer y desarrollarse silenciosamente. Ser conscientes del ello no implica necesariamente el corregirlo, sino en su evolución en lo vivible. La parte jovial de mi padre aceptaba sus propios desastres y los experimentaba festivamente. Pero había otra en la que era incapaz de observar otros, de mirarse en ellos. Justo lo que provocó su estridente caída. Parafraseando y forzando la poética del gran Dylan Thomas, la misma fuerza que por el verde tallo impulsó la flor de sus verdes años, fue la que agostó la raíz de su árbol y lo destruyó. ¿Habríamos podido impedirlo? No lo sé aún. En todo caso, para este febrero es necesario un ánimo hacia la resistencia del dolor, como el que se propugna en Don´t fall, canción de The Chameleons:

Nadie está realmente seguro de lo que traerá el mañana. / No te caigas / Sé que tu espalda está contra la pared / Pero este silencio rugiente no nos devorará a todos / Asústate, nada me resulta familiar / Algunas cosas reordenan el esquema de las cosas

[No-ones really certain what tomorrow brings / Don’t fall / I know your back’s against the wall / But this roaring silence won’t devour us all / Freak out, nothing’s familiar / Some things re-arrange the scheme of things]

2.- No te enamores como en Occidente: 14 de febrero

El libro del filósofo suizo Denis de Rougemont, El amor y Occidente, publicado en 1939 es un eslabón importante para reflexionar sobre las funciones del amor en el capitalismo. En él se sostiene que existe una visión ampliamente difundida de la idea del “amor” que es sobre todo romántica, y que se asocia a una pasión solo verosímil en el sufrimiento. Aquello deriva de un amor cortesano que fue cultivado en el Medioevo mediante incontables expresiones culturales. Pero dicho ímpetu, que intenta pasar por afecto, es la encarnación de un deseo idealizado que, siendo a la vez imposible, conduce a la angustia y la desesperación. Los trovadores del siglo XVII, quienes produjeron leyendas como las de Tristán e Isolda, le cantan a una pasión que es impedida por el destino y la fatalidad. Todo ello termina por arribar y entronizar al amor romántico como su versión modernizada. Y aunque de Rougemont no deriva sus reflexiones hacia lo que luego podría, sin problema, vincularse al desarrollo de la industria matrimonial en el capitalismo, no es difícil sacar la conclusión: la base para el dominio sentimental que sacrifica cada parte de sí mismo en aras de una elevación inconcebible, establece los pedestales para un sometimiento en el cual toda subjetividad será objetivada en la prolongación de una promesa que deriva hacia la autoinmolación. ¿Podemos concebir un mejor “amor”? No lo dudo, pero como tarea ardua rumbo a la autoconciencia de la colectividad para soportarlo. Ese amor, pienso, necesita una red no egocéntrica ni de un egoísmo basado en el beneficio para un pequeño núcleo filial que tiende a la psicosis, sino de otrxs partícipes que sean su constancia y alegría, más allá de la correlación sanguínea o genética. Ahí, creo, su posibilidad.

3.- Banderita, banderita. 24 de febrero: Día de la Bandera

Los céfiros y los trinos que soplan en el himno a la bandera nacional son el decorado de un día de sol que se imagina como ideal patrio. Escrito por Xóchitl Angélica Palomino Contreras y musicalizado por Juan Pío Manzanares, el canto es producto y residuo de una formación basada en la ingenuidad, perfecta vía para echar a andar el hierro y la sangre educativa. Semejante letra, que se repetía llena de tedio en todas las escuelas primarias y secundarias, prefigura un “cántico marcial” filtrado para que ese “patrio ardor” se convirtiera en defensa. Y eso, ni qué decirlo, está bien, porque hoy ya tenemos en nuestra frontera a los invasores del norte husmeando el territorio. Pero el tema acá no es ese, sino las motivaciones y sus consecuencias. Las estrategias, que muchas veces no alcanzan a traducirse en la posible paz que en la guerra se negocia. Lo pienso en estos términos: ¿qué ejército es más eficaz? ¿El que es exigido a una defensa desde la obligación y el apasionamiento fingido por una deshonra conceptualmente incierta o, por el contrario, el que es capaz de percibir las razones esenciales y elevadas para defender a toda costa procesos colectivos entrañables? No es la repetición del precepto, sino su íntima comprensión la que puede fraguar guerreros incorruptibles. El bostezo infantil ante un himno impuesto por maestros precariamente letrados es el perfecto telón que detrás ocultó, por muchos años, la transa y la mordida y, más al extremo, el asesinato de estudiantes indefensos. La violencia solo puede ser asimilada y comprendida en lo hierático o, de manera menos metafísica, en la correlación de un precepto moral que pueda tener reflejo en la defensa de una vida cotidiana deseable. Su perversión, por el contrario, se realiza en una sinrazón que defiende intereses individualizados. Lo único que puede derivar de ello es un ejército de almas corruptibles que cambian de escudo a conveniencia. Y ¿no ha sido ese el cariz de mucha de la política nacional a lo largo de décadas? Faramalleo local celebratorio incapaz de producir unidad alrededor de una idea bien asentada sobre su gestión comunitaria.

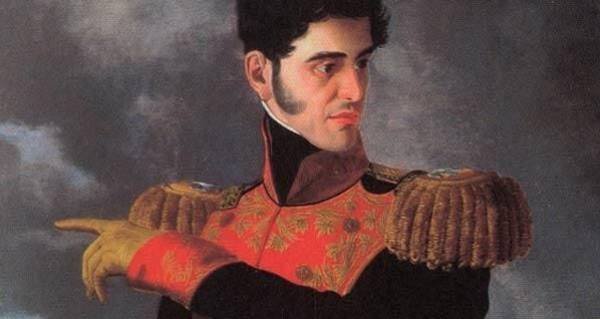

4.- Pasteles y fentanilo: 21 de febrero de 1821, nacimiento de Antonio López de Santa Anna, presidente de México en 11 ocasiones

No creo que haya personaje más tragicómico que Santa Anna, no solo en la historia política mexicana, sino en la del mundo mundial. Y me parece que para el examen de protagonistas de tal cuño hay una manera de explorar la propagación del mal mediante el señalamiento del ridículo que representan. Figuras como la de Voltaire lo tenían muy claro desde el siglo XVIII: “Quien puede hacerte creer absurdos puede hacerte cometer atrocidades”. Para el siglo XIX, idealista y conservador, era muy fácil caer en semejante área de influencia. Santa Anna, a veces conservador y otras liberal, era su personificación. En su primera presidencia ejercida en 1833 implementó modificaciones liberales junto a Gómez Farías, su vicepresidente, que limitaban la influencia del ejército y la Iglesia, cosa que desestimó y combatió en su segundo periodo conservador de 1934 a 1935. Desde esa política centralista estableció un sistema unitario que se alejó del federalismo, lo cual derivó en la independización de Texas en 1936. De la tercera a la quinta presidencia de 1839 a 1844 iba y venía del territorio, exiliado una y otra vez, y colocado de nuevo en el poder por oportunistas y testaferros de igual calaña. Exacerbaciones semejantes hicieron las causas que provocaron la llamada “Guerra de los Pasteles”. Un día varios de sus oficiales se atragantaron de golosinas en el restaurante de un cocinero francés afincado en Tacubaya en el que, además de no pagar la cuenta, realizaron diversos destrozos. El pastelero exigió entonces, vía el gobierno de su país, una indemnización que el gobierno mexicano se negó a solventar, lo que produjo una escalada que derivó en la declaración de guerra. Si bien este tipo de causas suelen, en realidad, ser pretextos que no son pensables sin presiones comerciales y políticas más hondas —como las del trumpismo con el tema del fentanilo, cuando es evidente que el problema se basa no solo en la oferta, sino en la demanda de un país adicto que es incapaz de atender las causas—, se señala con ellas la extravagancia generalizada que es posible elevar como motivaciones públicas de una época. Por ello, más allá de que Santa Anna haya regresado del exilio para enfrentar a los Estados Unidos en la guerra de 1846-1848, no se puede olvidar que como consecuencia fue “obligado” a firmar el adverso Tratado de Guadalupe-Hidalgo mediante el cual se perdió la mitad del territorio mexicano. Y lo más sorprendente, como cereza de Pastel, fue que luego del exilio bien merecido posterior a semejante derrota, fue apoyado de nuevo por los conservadores para que ocupara varias presidencias más, de 1853 a 1855. En ese periodo se proclamó a sí mismo “Alteza Serenísima”, gobernando como dictador para luego todavía vender el territorio de La Mesilla a Estados Unidos en 1854. Rememorar el nacimiento de semejante “eminencia” al menos nos advierte del posible desarrollo estrafalario de la fatalidad. Imaginemos entonces, rápidamente, a los actuales panistas conservadores de talantes similares al de nuestro “prócer”, llamando a la puerta del vecino para ofertar la conformación de nuestra autonomía, jalándole la falda al monstruo capitalista de mil cabezas. Todos esos vendesoberanías se merecerían, sin más, un exilio sin boleto de regreso.

¿te gustó el texto que acabas de leer? Te invitamos a compartirlo en redes y si quieres invitarle una chela al autor, el costo es de 60 pesos y puedes invitarle las que quieras.