1. Resulta un gesto irreverente, incluso peligroso, para una cultura oculocéntrica, la defensa de una miopía que hace gala de un juicio oscilante. Instala la vacilación, allí donde se busca la exactitud. Se le teme, escribe Helene Cixous, por hacer “reinar una eterna incertidumbre que ninguna prótesis disipa”. El quién sabe se transforma en un adverbio epistemológico, capaz de alterar la seguridad que ha caracterizado al saber: “Lo que no estaba ahí quizás estaba ahí”. No ver bien implica ver de otra manera, y ver de otra manera, a su vez, implica la posibilidad de otros mundos. Eso piensa r.

2. La famosa máxima cartesiana pienso, luego soy, vale la pena recordar de entrada, se sostiene sobre una ficción (y una radical parataxis). Diría que sobre una poderosa ficción, puesto que suele pasárselo por alto: “Posteriormente, examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía fingir que carecía de cuerpo así como que no había mundo o lugar alguno en el que me encontrase, pero que, por ello, no podía fingir que yo no era, sino que por el contrario, sólo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas, sé que, con sólo que hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido, llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar y que tal sustancia, para existir, no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, más fácil de conocer que éste y, aunque el cuerpo no fuese, no dejaría de ser todo lo que es”. “Me resolví fingir”, escribió Descartes. Se le ocurrió la brillante idea de “no tener cuerpo”, y gracias a ella saber correcta y verdaderamente que existe. He ahí “el primer principio de la filosofía que yo indagaba”, y que sostiene no solo su famoso discurso, sino, como reza el subtítulo, la razón y la verdad en las ciencias. Hasta hoy, pues ni esta ni aquella se asumen físicamente, materialmente, corporalmente. Otro punto que suele pasarse por alto es que El discurso del método no es un tratado en sí, sino el prólogo a tres ensayos, hoy bastante olvidados, y que son los que sostienen su método: Dióptrica, Meteoros y Geometría (sigo la traducción de Guillermo Quintas). Su proyecto magno es el de inscribir en el ámbito del pensamiento unas “reglas para la dirección del ingenio”. De manera que su ficción principia por una rama de la óptica dedicada a la refracción de la luz (cuya ley llega aquí a formular), continúa por una explicación de los fenómenos naturales o la naturaleza de los fenómenos terrestres, para terminar unificando la geometría con el álgebra.

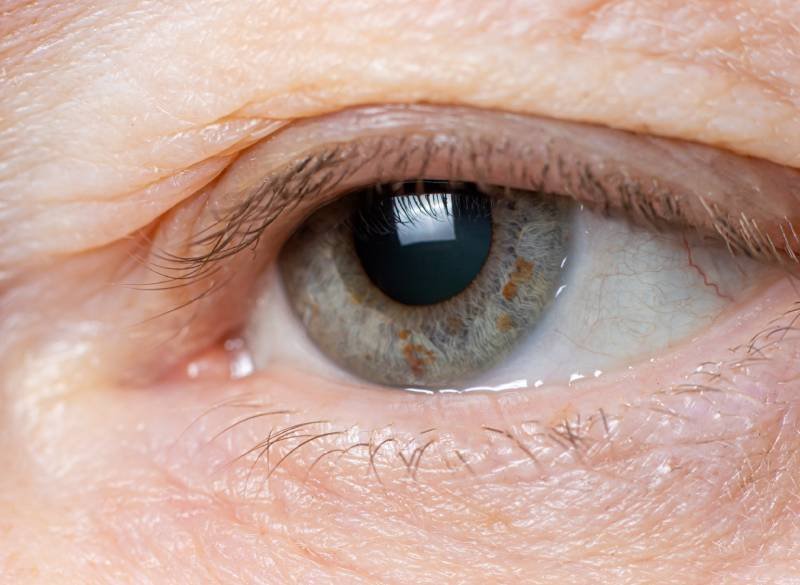

3. Si quiere se la lleva. De aquí a un año, seguro la tiran. ¿En serio?, preguntó r, entusiasmado. No le sorprendió tanto que la ficha fuera transformada en basura, sino el simple hecho de que pudiera llevársela. En ella está mal escrita la historia de su vida. Mal escrita por la caligrafía que el saber médico emplea para encriptar precisamente su saber respecto de r. Con menos de tres años, el niño de entonces era el cuerpo de una mortal enfermedad, la ficha su registro. La laconicidad del lenguaje en ella empleado garantizaba, o eso se pretendía, la exactitud con la que se buscaba circunscribir el mal: retinoblastoma de ojo derecho, originado en 1982, tratado con quimioterapia durante un año. La ficha es la relación entre lo visible y lo enunciable, “el paso del enfermo a la enfermedad”: cáncer. Objeto de la mirada clínica aproximadamente desde inicios de 1982, la ficha anotará transformaciones hasta los diecisiete, pero tuvo controles obligatorios hasta los 21. Gracias, sí, me la llevo, respondió r, pues ya no estaba en edad como para seguir siendo atendido en un hospital de niños como el Luis Calvo Mackenna.

04. El trabajo de los ojos, como le llamó Mercedes Halfon a su novela, cuando no se ajusta a los requerimientos esperados, puede dar lugar a un ver que, ambivalentemente, logra no alinearse con la rectitud esperada de la mirada, haciendo emerger otros modos de ver y habitar el mundo. “Lo más grave que puede pasarle a un estrábico es que pierda la visión de un ojo como consecuencia de estar siempre mirando para cualquier lado y que todo el esfuerzo para percibir lo haga otro. Aunque no tuve esa deriva, me quedó el temor de que me suceda alguna vez y siempre fuerzo el ojo más débil, en mi caso el izquierdo, para ver las cosas que están lejos. Es una máxima que puedo aplicar a otros aspectos de mi vida. En vez de apoyarme en lo que funciona bien, pongo sistemáticamente la energía sobre lo que falla. Es un mecanismo de la crítica”. En Halfon, así como también en Verónica Gerber, Lina Meruane y Guadalupe Nettel, encontramos una inclinación de la mirada, producto de ojos estropeados que instauran una distancia respecto de los patrones de la rectitud. Sus libros dan cuenta de una visión que se ve perturbada por diversas afecciones, por miradas “defectuosas”. Pero esta “falla”, a su vez, permite interrogar la “normalidad” de la mirada, generando una escritura o, como diría Alejandra Castillo, una Ars disyecta, en la que la extrañeza y la incomodidad alteran la representación y sus lógicas falogocularcéntricas. El espacio visual que habitamos, heredero de la perspectiva renacentista, está constituido por líneas que solo una supuesta mirada impoluta podría aprehender. De ahí que, como ha mostrado Adriana Cavarero, las disyecciones sean enfrentadas y combatidas a través de “dispositivos de verticalización cuyo fin es el hombre recto”. Las mujeres, por tanto, no pueden sino ajustarse al hombre como medida de sí y de todas las cosas. Pero las novelas de estas escritoras pueden conformar muy bien una estética que se opone a los ideales verticales de la visión, gracias a las inscripciones de narradoras que mediante la afección producen un yo inclinado, fuera de sí, que las vuelve autónomas e independientes respecto del yo sancionado por la geometría postural que hace suya la mirada co-rrecta y sus refracciones simétricas. De ahí la potencia de la mirada defectuosa que Gerber propone en Mudanza. El “ojo derecho seguía un camino errante e indescifrable, como si no fuera mío, como si no fuera yo quien lo controlaba… Era bizca, aunque no de forma constante: mi ojo paseaba repentinamente y nunca me llevó con él. Un individuo aparte, un desconocido. Un ojo vagabundo”. Gerber señala que quizá por cobardía nunca se abandonó a la mirada oblicua de su ojo derecho, aunque su escritura podría contradecirla. Sus libros, por ejemplo, se reúsan a la ley del género, y Mudanza da muy bien cuenta de ello. La articulación entre lo visible y lo enunciable que define a la mirada clínica, no acontece aquí sino para ser dislocada mediante la escritura y el arte y sus indefiniciones. Ello es lo que le permite escribir sobre “personajes con destinos ambliopes” que se mueven en la indeterminación. No es solo un ojo. Es el cuerpo entero el que se arroja a la contingencia. Gerber dice envidiar a los errantes “porque la holgazanería no les pesa” como sí le pesa a un ojo flojo. A partir de la desviación de un ojo, Gerber opera una alteración en los modos de escritura, resaltando precisamente la disyección como fuga e imprecisión de los diagramas del arte y la literatura, de modo similar a como lo hace Remedios Zafra, a quien, como señala en Ojos y capital, le “gustan sobre manera expresiones como ‘no lo entiendo’ o ‘¿por qué así?’”. Esta falta de determinación le permite la posibilidad de encontrar “en los últimos registros, en los ‘menos vistos’ y en los ‘no vistos’, una potencia política singular para hablar de valor”.

05. Tener la ficha en sus manos le produjo a r una extraña sensación. Los relatos familiares que circulaban en torno a la enfermedad podrían haberle llevado a revisarla para confirmarlos, pero el hecho de llevar una prótesis volvía irrelevante tal posibilidad. Es más, el cáncer lo lanzó hacia un modo de vida caracterizado por la paciencia y la voluntad. La fotofobia no se compara con lo que la enfermedad le dio, un don, un regalo, lo ve ahora, que le permitió abrazar, ya algo mayor, a la literatura como no lo hubiera hecho de haber sido un niño “sano”. Demoró unos años en revisar la ficha simplemente porque no necesitaba corroborar nada. Como no tiene recuerdos de aquellos quimioterápicos años, es como si hubiera nacido con un solo ojo. Los recuerdos surgen más tarde, visitando a 3 médicos en 3 hospitales de la capital: un endocrinólogo (Luis Calvo Mackenna), un protesista (San Juan de Dios) y un oftalmólogo (El Salvador). La quimioterapia afectó el crecimiento, aunque crecía, lento, pero crecía, razón por la cual el protesista debía revisar si era o no necesario agrandar ese extraño ojo de vidrio que lleva su nombre en el reverso. Y el oftalmólogo, oftalmoscopio en mano, debía indagar si el retinoblastoma tenía la ocurrencia de reaparecer o aparecer en el ojo izquierdo. Con todo, demoró en auscultar la ficha. Esta, además del historial médico, contiene otro relato, no escrito en el papel sino en la memoria. Lo no dicho, lo latente, la historia de su familia y la del país en que creció.

06. En el Discurso, Descartes señala que su pro-yecto es el de alcanzar el “recto camino” de la razón, motivo por el cual anhela tener un cuerpo compuesto de una materia lo menos corruptible que se pueda. En él mismo, dice, logró conocer muy claramente que “la naturaleza inteligente es distinta de la corporal”, así que, en consecuencia, hay que evitar que esta la contamine; para él toda dependencia es un defecto, partiendo por la del cuerpo. Quienes “jamás elevan su pensamiento sobre las cosas sensibles” y asumen como máxima que “nada hay en el entendimiento que previamente no haya impresionado los sentidos”, viven completamente distanciados de la máxima perfección. Me preguntó si Descartes habrá cambiado de opinión alguna vez, si el cuerpo dejó de parecerle una ficción que se puede obliterar a voluntad. Lo pienso precisamente porque la supuesta neumonía de la que murió, a los 53 años, bien podría haberla imaginado como ficticia y descartable. Descartes fue invitado por la reina Cristina de Suecia a Estocolmo, invitación que aceptó teniendo como alcance temporal precisamente las estaciones del año: “Acaban de llegarme otras [cartas] que me invitan, de parte de la reina, a ir allí esta primavera, para poder hallarme de regreso antes del invierno”, le escribió a Isabel de Bohemia. Llegó a principios de octubre. Cristina (entonces, creo, de 17 años) lo convocó para que fuese su tutor, solicitándole fundamentalmente lecciones de ciencias y filosofía, solo que estas deberían comenzar en su (heladísima) biblioteca a las 5 de la madrugada, como era su costumbre. Los asuntos de Estado, y la organización de las fiestas, no le permitían otro tiempo. Durante la llegada de Descartes, la organización del gran ballet era su prioridad, y le encargó al filósofo que escribiera el libreto de otro a fin de celebrar la paz de Westfalia. Las clases, finalmente, iniciaron en diciembre. Descartes, que tuvo que comenzar a levantarse a las 4 de la madrugada, debía recorrer un par de cuadras para llegar hasta donde lo esperaba su pupila, y debía hacerlo, según indicaba el protocolo real, sin cubrirse la cabeza. Es de imaginarse el frío. A cambio, aunque Descartes no aceptó nada, ella le prometió tierras y un título de nobleza, además de la nacionalidad y el deseo de retenerlo en su corte para siempre, que es como decir: hasta su muerte. Y así fue. Para alguien que presumía que el cuerpo se puede dejar de lado, pero acostumbrado a levantarse tarde (se jactaba de dormir 10 horas diarias) y a pasar el mayor tiempo posible en la cama (hasta las 11 horas) escribiendo y pensando, el cambio de clima podría haberle llevado a remover sus fijas convicciones. Sabemos que llegó a arrepentirse del cambio a Estocolmo, seguramente no tuvo tiempo para más. Murió unos cuatro meses más tarde, el 11 de febrero de 1650. Quería regresar en enero, según leemos en una carta. En otra, una de las últimas, enviada al diplomático Nicolas Flécelles de Brégy el 15 de enero, señala una frase que hoy ya tiene su fama: “me parece que aquí, durante el invierno, los pensamientos de los hombres se congelan del mismo modo que las aguas… le aseguro que mis deseos de volver a mi vida retirada aumentan cada día”. Hay quien no concuerda con el diagnóstico de pulmonía, y afirma que Descartes fue envenenado con arsénico. Como sea, su cuerpo mismo es el que nos hace invertir su famosa sentencia: soy, luego pienso, pues, por lo que sa-vemos, luego de su deceso Descartes no continuó pensando. Cristina, por su parte, parece haber aprendido una importante lección, dado que poco tiempo después de la muerte de Descartes se mudó a Roma, cuyo clima es muchísimo más benigno.

07. A propósito del trabajo que Marcel Proust realizaba con el tiempo y los recuerdos en sus novelas, Walter Benjamin ha señalado que “un acontecimiento es finito, o se encuentra al menos dentro de la esfera de la vivencia, pero un acontecimiento recordado es, en sí mismo, algo ilimitado, porque es una clave de todo lo sucedido antes y después de él”. Por su edad, r cuenta con recuerdos bastante borrosos de sus primeros años clínicos, pero, aun así, le han posibilitado producir una clave con la que, como diría Audre Lorde, autoafirmarse y aprender a amar la vida. El Hospital del Salvador lo recuerda angosto, frío y oscuro, intimidante, sobre todo porque Oftalmología estaba cerca de Psiquiatría, y más de una vez le tocó ver a un hombre que solía escaparse (era el término que escuchaba de la gente a su alrededor), para recorrer diversos los pasillos, golpeando a algunas de las personas que encontraba en su camino. El San Juan de Dios contaba con mayor iluminación, pero siempre estaba abarrotado de enfermos caminando por sus anchos pasillos, filas y esperas largas. El Calvo Mackenna era todo lo contrario de esos dos. Pero la clave de r no se ha forjado solo con sus propios recuerdos, como una caja de fractales, también contempla recuerdos ajenos y no siempre concordantes. La hermana de su padre, por ejemplo, cuenta la historia de otra manera. Dice que le veía algo en el ojito derecho antes de la caída. Se lo comentó a la abuela materna, pero esta no le dio mayor importancia. Así que una vez que r debía ir al Hospital por un control de rutina, se sumó a la comitiva para aprovechar de preguntar qué podía aquella mancha que le veía. El doctor que lo vio confirmó que había algo raro en el globo ocular, y que lo mejor era ir a Chillán, donde un oftalmólogo, ojalá, dice la tía que dijo el médico, donde el doctor Jarpa. Quien cuenta el relato, ocupa un lugar central en él. Cuando Alessandro Portelli decidió investigar un par de acontecimientos relativamente recientes de la historia italiana, lo hizo sin el prejuicio que conlleva el aplicar criterios de veracidad a los recuerdos, pues de haberlo hecho, habría tenido que descartar a gran parte de sus entrevistadas y entrevistados. Por el contrario, en “La muerte de Luigi Trastulli”, uno de sus ensayos más conmovedores, señala: “si las fuentes orales utilizadas en esta investigación no son siempre fiables para una rigurosa reconstrucción de los hechos, éste dato nos servirá no para descartarlas sino para ayudarnos a ir más allá de la materialidad visible del acontecimiento atravesando los hechos para descubrir su significado”. Lo que le interesa al historiador de la memoria (y no de los hecho) no es el acontecimiento mismo, sino el posterior tejido de su recuerdo, pues este indefectiblemente ha variado. “El significado del acontecimiento”, concluye Portelli, “tiene pocos puntos en común con las circunstancias exactas en las que se verificó”. Es así como en los recuerdos opera a veces una descomposición, una alteración del tiempo y de su relación con los acontecimientos que contiene. De manera similar, lo importante para r no es qué ocurrió realmente, sino cómo las personas que lo acompañaron entonces (y desde entonces), partiendo por su madre, resignificaron un acontecimiento familiar, a partir del afecto que le tienen, contribuyendo así a que la autoafirmación y el amor por la vida nunca hayan dejado de fortalecerse.

08. La literatura, escribió Virginia Woolf, suele sostener por diversos medios que su preocupación radica de manera exclusiva en la mente, y que “el cuerpo es una lámina de vidrio plano por el que el alma ve directa y claramente”, lo que hace de él un ente insignificante, cuando no inexistente. Teniendo en cuenta la preocupación cartesiana por dejar de lado la corporalidad, podemos decir que no es exclusivo de la literatura esta obliteración. Pero sí concordamos con ella, al momento de afirmar que “lo cierto es todo lo contrario. El cuerpo interviene todo el día, toda la noche. Se embota o agudiza, se embellece o se marchita; se vuelve cera en el calor de junio, se endurece como sebo en la oscuridad de febrero”. Se ve, por tanto, únicamente a través de esa lámina, sea cual sea su conformación y su estado. Por ello resulta tan alarmante que la literatura carezca de trabajos que tomen a su cargo, por poner los ejemplos de Woolf, el escalofrío o el dolor de cabeza. Sí contamos, y con no pocos, libros sobre el amor y los celos, la heroicidad y la valentía, el miedo y la vergüenza, la melancolía y la felicidad, para no hablar de la aventura y el suspenso. Pero basta una frase, escribirá luego Woof, como “Estoy en cama con gripe” para cambiarlo todo. En la enfermedad se da una condición de franqueza que nuestra autora llama infantil, gracias a la cual “se sueltan verdades que la cautelosa responsabilidad de la salud oculta”. Lentamente vemos cómo nos vamos adentrando en una reflexión que aprehende la enfermedad desde su potencia, en desmedro de su fragilidad. Una cierta emancipación del cuerpo podría pasar a través de una condición que nos remueve físicamente: “en la salud ha de mantenerse la pretensión de cordialidad, y el esfuerzo renovado: comunicarse, civilizar”, etc., mientras “en la enfermedad cesa esta simulación. En cuanto nos vemos obligados a guardar cama o a reposar entre almohadones en un sillón y alzamos los pies unos centímetros sobre el suelo en otro, dejamos de ser soldados del ejército de los erguidos; nos convertimos en desertores”. Inclinados, dice Woolf, irresponsables e indiferentes ante la vida sana y recta, podemos ser capaces de mirar lo que nos rodea con otros ojos, de alzar la mirada y quizás ver por primera vez el cielo. Esta posibilidad de ver de otra manera se debe a que bajo la enfermedad se puede comprender lo que está más allá del significado superficial, pues es el cuerpo todo el que logra aprehender lo que le rodea. En la salud, la inteligencia domina al conjunto de los sentidos, pero estos se despiertan “cuando estamos enfermos, con el policía fuera de servicio”. Ahora las palabras “emanan su aroma o destilan su esencia, y entonces, si captamos al fin su significado, es mucho más rico por haberlo percibido primero sensualmente, mediante el paladar y las fosas nasales, como alguna fragancia exótica”. Quisiera destacar otro don de la enfermedad, siempre siguiendo a Woolf. Crítica y salud parecen llevarse bastante bien, al punto de que cuando leemos algo que nos resulte interesante nos inhiben al momento de aventuras conjeturas, reteniéndonos a partir de informes que nos hacen saber que lo que queremos decir ya fue dicho, y mejor de lo que supuestamente podríamos hacerlo nosotros. Sin embargo, “en su regia sublimidad, la enfermedad prescinde de todo eso y nos deja a solas [por ejemplo] con Shakespeare. Pues con su arrogante poder y nuestra arrogancia insolente, las barreras se caen, los nudos se alisan, [y] el cerebro suena y resuena” con lo que sea que estemos leyendo. “La ley está del lado de lo normal”, sentencia Woolf, pero basta un leve aumento de la temperatura para que comencemos a apropiárnosla.