En el libro de ensayo Ballet para señoritas señoras (Premio Dolores Castro, 2024), María Yolanda García narra su experiencia con la desintoxicación del alcohol, su vida como madre trabajadora, y sus clases de ballet. Tan pronto como empecé el libro, no pude soltarlo.

Yo empecé a beber a los quince años en fiestas porque me sentía fuera de lugar, y seguí tomando porque me daba el valor de soltar el control, escapar de mi casa o bailar sobre las mesas de los antros. Cuando entré a la universidad, comencé a beber con seriedad: me convertí en una borracha valiente. Conocí a mi mejor amiga y, tanto para ella como para mí, y tantas otras mujeres, beber era nuestro sitio de aprobación, “la guarida de nuestra sociedad secreta de místicos y poetas”,como describe Yolanda. Pero llega un buen día en el que tienes una razón para dejar de beber y te ves obligada a mirar tu vida de frente, sin anestesia.

El impacto que me causó el libro de Yolanda fue tal que le propuse esta conversación para explorar algunas ideas que me quedaron flotando luego de haber leído el ensayo. Quiero agradecerle a la autora por haber escrito la obra y por tomarse el tiempo de habitar conmigo este espacio.

Del miedo a ser vistas

Lorena Galván (LG).- Lo primero que me atrapó fue tu escritura cercana y honesta, creo que en ella reside la potencia para resonar con diversos lectores. Sin embargo, esto requiere hablar de tu vida personal, tus puntos vulnerables, tu proceso íntimo. Existe un “miedo a ser vistas” que a veces nos detiene. ¿Cómo fue para ti este aspecto? A la hora de escribir, ¿sentías una autocensura? Una vez que fue publicado el ensayo, ¿cómo te enfrentaste a esa vulnerabilidad?

Yolanda García (YG).- En el ensayo de autoficción existe un sujeto real que implica un yo falseado. Para habitar ese otro lugar identitario, posible en el espacio literario, surcar la vulnerabilidad implica destreza: controlar la edificación de la propia imagen, a veces, fragmentaria, tímida o incompleta. A esta historia cualquiera puede ponerle su nombre, quiero romper el pacto con la idea de “autor universal”. No deseo someterme al morbo ni a la aprobación de los demás. A veces una historia adquiere relevancia solo porque se considera que fue vivida, pero busco ir más allá de aclaraciones estrechas.

Además, las palabras son juguetonas, harán lo que quieran y lo que saben hacer. Hay que dejarlas. Por eso, mientras trato de no censurarme intento mantener el pacto compulsivo con la mirada lectora y el tiempo mismo de la escritura… Creo que es muy difícil salir del esquema a propósito de la realidad y comprender que no es necesario contarlo “todo”. A veces funciona, otras no.

Ballet. ¿Refugio u opresión?

LG.- Hay una distancia entre tu voz y la feminidad misma del ballet que genera polos opuestos. Por un lado, vemos a una Yolanda irritada por trabajar, harta de las labores del hogar, agobiada por su economía y temerosa por la inseguridad en el país, y luego vemos a otra Yolanda, inserta en el mundo de la danza: listones rositas y zapatillas de tela. Escribes “bailar ballet es como tratar de sonreír mientras te bañas con agua helada” para señalar cómo durante las clases hay tensión femenina (como cuando la maestra rusa no deja a nadie sola con su esposo). Hablas de las “Willis” de Giselle, espíritus que no pueden descansar porque no cumplieron con las expectativas sociales. Vemos peinados estirados, gestos de reinas, y hasta el trato expresamente violento de tu segunda maestra. Es decir, te insertas en un mundo que, contrario a darte libertad creativa, es recordatorio de las exigencias de ser mujer. ¿Encontraste placer en el ballet a pesar de esto o la encontraste por eso mismo?

YG.- Aunque no soy bailarina profesional ni estoy en escena, no hay manera de negar que la práctica y la enseñanza del ballet implica miradas normativas (muchas veces violentas) hacia los cuerpos, el peso, la edad, dependiendo si eres bonita o no, y así un sin fin de asuntos terribles. Pero la danza no es de nadie y a mí bailar me hace muy feliz, incluso con su umbral de oscuridad. Hoy entreno en lugares seguros en donde no me sienta juzgada. Bailo porque así puedo desaparecer sin destruirme: lo más valioso del libro es cómo podemos transformar nuestras pasiones incómodas. Sin duda, bailar me convirtió en mejor escritora, docente y madre. La vida, como el ballet, lleva un ritmo, es un tiempo que lleva el diablo, que no te va a esperar. Hay que aprender a tomarle el pulso al acontecimiento.

Lo que cuentas y lo que no

LG.- Hablas de Guanajuato y de “la otra ciudad” a la que te mudas. Pensé que estos espacios tendrían mayor protagonismo en la obra, especialmente en el segundo acto. Una mudanza suele ser una sacudida tremenda y, por experiencia propia, un momento ideal para correr a refugiarse en el alcohol. También en la lectura hay asomos de tu madre, lo cual me hizo imaginarte como hija, pero de eso no vemos nada en el libro. También hay asomos de tu hijo, y aunque hablas de las implicaciones de la maternidad, no hablas sobre ustedes dos. Yo soy hija única de madre soltera, y esto me puso a pensar en cómo debe ser la crianza con un varón. Estos temas presentes en la superficie me generaron especial curiosidad. Ahora que el libro está publicado, ¿hay algún tema que te gustaría volver a trabajar? ¿Qué se quedó fuera de la obra? ¿Sientes que te hizo falta tiempo?

YG.- Con Ballet para señoritas señoras atravesé estados de ánimo múltiples: el dolor intenso del cuerpo adicto que va reptando, cambiar de ciudad y lo agridulce de extrañar algo que se dejó atrás. Extraño mucho mi vida de antes porque fui muy feliz bailando en la escuela de Guanajuato. Cuando llegué a la academia de danza entrenaba con las niñas de entre 5 a 8 años, empezar desde cero fue determinante para encontrar tesituras honestas entre el baile y las adicciones. Claro, poco a poco cambié de grupo, mi resistencia cedió, mis habilidades mejoraron y con eso la narrativa agarró forma.

Creo que la propuesta tiene su modo de ser: me gustaría quedarme a vivir para siempre en la sensación del ballet, en la vida lenta de la montaña. Deseaba lograr esa atmósfera de tiempo suspendido. Por eso, hay muchas cosas que no dije, eso es a propósito, busqué no llevar el ensayo hacia las derivas posibles de la novela. No sé si después me anime a explorar esos hilos familiares, el tiempo dirá.

En lo que resta del año quiero desarrollar más el tema del cuerpo, el archivo, la fragmentación. Y sí, ojalá pueda seguir tejiendo puentes entre asuntos sobre adicciones y escritura, me gustaría mucho no soltar ese hilo.

De la academia y la libertad creativa

LG.- Un aspecto que sobresale, si bien no es mencionado como tal, es tu formación académica. Eres Doctora en Filosofía, autora de diversos artículos y del pequeño libro de “ensayemas” Narcisa. Esto implica que tienes una escuela metodológica para estudiar los temas que te interesan. Personalmente siempre he sufrido con la investigación y me gustaría saber un poco más sobre tu proceso. ¿Qué reglas tienes para el proceso creativo? ¿Escribiste el ensayo teniendo en mente el concurso Dolores Castro 2024? ¿Cómo llegaste a las autoras presentes en tu libro?

YG.- Escribí el libro con el deseo de ganar el concurso. Tardé casi dos años en acabarlo: bailar, practicar la sobriedad, escribir y leer. No confío en las metodologías para someter el proceso creativo, creo más en la constancia: hay que ir hacia la escritura incluso con miedo o ansiedad. Las universidades y sus gremios académicos desdeñan la creatividad, mi trabajo literario busca quitarse ese corsé.

Ubicar la bibliografía no fue fácil, fueron meses de leer y entender qué tipo de escritoras funcionaban y cuáles no. Las escritoras que cito dan testimonio con un tipo de genialidad que yo todavía no tengo al escribir (Sofía Balbuena, Leslie Jaminson, Marguerite Duras, entre otras) su voz determina los surcos que voy trazando. Adicional, también es importante destacar el trabajo de Maricela Guerrero, poeta mexicana. Ella ofrece acompañamientos de escritura online y estuve en sus sesiones para tener una mirada de guía. Me recomendó bibliografía, contestaba con paciencia mis dudas en WhatsApp y siempre estaré muy agradecida. Es importante escribir en comunidad, desde el apapacho.

El camino de la so(e)briedad

LG.- Para terminar, pregunta del millón: ¿cómo va tu “práctica con la sobriedad”? ¿Dirías que ejerces la fuerza de voluntad al mantener la abstinencia? ¿Extrañas el refugio? Escribes que “el asunto es adorar algo que no te devore”, ¿lo has encontrado definitivamente en la danza?

YG.- No podría decir que estoy recuperada, creo que nada puede salvarme de mí. Todavía bebo y también trato de bailar mínimo tres veces a la semana: ahora busco equilibrar mis pasiones. Cuando terminé de escribir el libro entrenaba casi 15 horas a la semana; me cansé mucho. Hoy estoy bajando el ritmo, pero la danza siempre será mi refugio favorito.

Jamás quise proponer un manual de recuperación o banalizar las adicciones, el libro no vende experiencias totales: invita a vivir desde el gozo presente, pero sin dejar que la pulsión de muerte nos devore.

Conclusiones y confesiones

En cuanto a mi mejor amiga y yo, como dos personas rotas, bebíamos hasta quedarnos dormidas en el sillón y despertábamos empapadas porque nos habíamos tirado la caguama encima. Corazones rotos, exámenes difíciles, peleas con los padres, o simplemente porque había promoción de caguamas 2 x 55 pesos en el six: no parábamos de beber. Luego un trabajo en línea (también como Yolanda), el covid-19, la tesis, todo eso requirió indispensables toneladas de cerveza. Mi identidad estuvo atada durante más de la mitad de mi vida a mi hábito alcohólico.

Hablo de mí para enfatizar el golpe que sentí cuando leí Ballet para señoritas señoras. Tenía apenas dos semanas de haber comenzado mi reinvención cuando encontré estas primeras líneas: “Bebía con el entusiasmo de quien se enamora y se tira a un pozo”. Brutal. Aunque la vida y las circunstancias de Yolanda son diferentes a las mías, pude ver con excesiva claridad que tengo la misma relación que tiene ella con la cerveza, pero no sólo eso, también el mismo hastío del rendimiento capitalista, el desgastante rol de la mujer en nuestra sociedad y la relación de ambos con este hábito.

Ballet para señoritas señoras es un texto que, con ternura y lucidez, extiende su mano a tantas mujeres y les dice: “no estás sola, así es esto, hay maneras, no dejes de crear”. El Premio Dolores Castro imprimió la primera edición de este libro, sin embargo, en una conversación con Yolanda ella expresó su disposición de que la obra tenga una mayor difusión. Ojalá Yolanda siga escribiendo y publicando, pues necesitamos más voces que nombren lo que algunas apenas reconocemos en silencio.

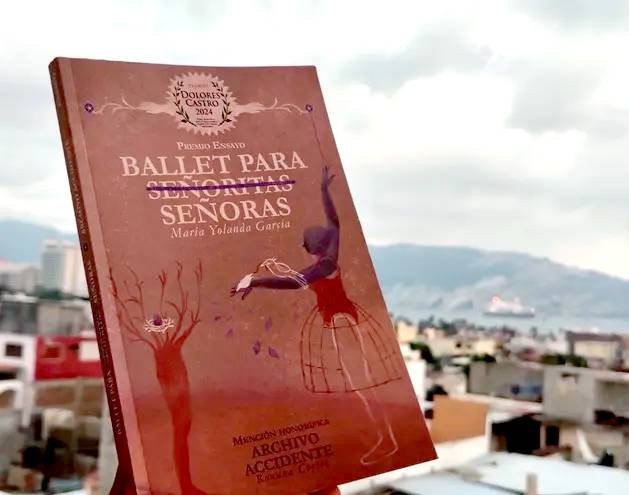

Foto de porrtada: Mariela Perea