0.- Hoy es año nuevo

Calendarios o agendas nos hacen ordenar nuestras necedades y convertirlas en trascendencia para pasar los días. También, en su vertiente esteticista, nos recuerdan que así, garabateados y pintarrajeados con variados colores de tinta, no nos escapamos del rigor del tiempo, ni de su clasificación emocional que, de cualquier manera, tiene poder sobre nuestras voluntades más o menos racionalistas. ¿Yo? Yo fijaré mis designios para autodeterminarme: acá lo subrayo, y sanseacabó. A mí me gusta por eso noviembre, pues es el mes del ya casi acaba todo, pero en el que a la vez se nos brinda una última oportunidad de seguir engañándonos con la expectativa de que al menos alguno de los propósitos que nos autoimpusimos al comienzo del año llegará a puerto seco. Todo ánimo prometeico necesita, además, de un otoño digno: en nuestro hemisferio la estación se presenta en pleno, con sus fríos a la sombra e infiernitos al sol. Luego, en noviembre, las hojas que cayeron con las lluvias aún torrenciales de octubre comienzan a pudrirse y secarse para tapar las coladeras que impedirán que el agua del siguiente año corra con eficacia. Saludemos pues, con respeto funerario, las inundaciones del futuro, y a la papilla de miasma que se apelotona en las rendijas del presente. Porque en el octubre pasado, el desastre se cobró la factura arrasando con el pudor guardado en los pisos bajos de las casas: los sillones pudriéndose hoy en los basureros, y una lista tristísima de cuantiosos ahogados. The Cure dice en “The Drowning Man” (“El ahogado”):

Se yergue a doce pies sobre la inundación

Mira fijamente

Sola

Al otro lado del agua

[She stands twelve feet above the flood

She stares

Alone

Across the water]

Las cosas, que no se acomoden en noviembre, al menos permitirán el honor de la perspectiva. Y el futuro, que no es halagüeño —casi nunca lo es—, siempre ofrecerá las conjeturas de lo inacabado, elucubradas desde una de las orillas del río.

1.- La esperanza no es un absoluto, por eso es esperanza

Goebbels, al ver el tonto-fascismo de Trump, probablemente estaría tomando notas. Fascinante. Porque, ¿será posible la mezcla de tal vileza, junto al desarrollo pleno de semejante estupidez? Otro títere, claro, fabricado por manos que mueven el capital. Pero la dialéctica, que no ha de seguir al pie de la letra normas lineales, al menos es la moderadora de las fuerzas del equilibrio. Un balance orgánico suficiente como para que los que parecen enemigos, sean arrinconados. Y, saber de qué lado de la historia se está implica la revelación de los compromisos en los organismos sociales que somos. Tal cosa permite un respiro ante aquello que se asume con frialdad en lo humano —porque, desafortunadamente, incluso lo que llamamos deshumanización, es parte de semejante paquete—. Luego, frente a las familias desarraigadas y las migraciones, las persecuciones del ICE que ya no son noticia y las violencias de la exclusión, parece que nadie se inmuta. Hasta que un pueblo desdice el argumento democrático, con más democracia. ¿Delicadezas de la matrix? Ante el declive de la esperanza, en el centro del mal, aparece Zohran Mamdani: 34 años, creador de rap, ¡musulmán!, de origen ugandés, autonombrado socialista, y ¡antisionista! Ni mandado a hacer. O la historia completa está siendo bien contada, y el espectáculo programado resetea el juego para que no nos vayamos a la mierdx y sigamos produciendo, o el pueblo —entidad flexible que puede despertar en cualquier lado y momento— reivindica su hegemonía. Ya veremos. Lo que sí sabemos, por lo pronto, es que Mamdani es un excelente orador que le toca los cojones al tigre Trump, diciéndole:

[…] si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. […] Así es como detendremos no solo a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo tres palabras para ti: sube el volumen.

¡Que así sea!

2.- Memoria de la inundación

La naturaleza es esa cosa abstracta, difícil de encerrar en una jaulita. A Aristóteles se le atribuye la frase “la naturaleza no hace nada en vano” (natura nihil facit frustra), lo que implica un principio de necesidad. Frente al pensamiento mecanicista contemporáneo, el finalismo del filósofo señala el objetivo de una razón que es mayor a lo humano. Por eso no se le puede atribuir memoria de ese tipo a la tierra; no al menos una que olvide que nuestra mirada es muy breve como para entender los factores que hacen que una cosa suceda. Hay algo de base en el pensamiento aristotélico que, a pesar de su aparente obviedad, determina importantes claves: una cosa es la potencia (dynamis) y otra el acto (energeia). Una nube cargada de vapor es un chubasco en potencia; y cuando la temperatura, la humedad o la presión atmosférica se modifican, tal energía se actualiza. Pero todo aquello da pie al acto: si provocado por tales circunstancias un río se desborda, las acciones previas o reactivas completan la naturaleza del ser. Ningún entusiasta colono imaginaría que una consecuencia directa para el desastre será el colocar las casas de una comunidad junto a un río que pueda desbordarse, porque quizá esas decisiones han sido tomadas según el orden de muchos otros factores: terrenos baratos, facilidades otorgadas por el gobierno, herencias. La tradición. Sin embargo, la naturaleza (la combinación de esa potencia con tales energías) compone y le da amplio sentido a los acontecimientos. Las inundaciones sucedidas en Veracruz, así como en Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, estaban previstas. Y la gente permaneció. Para el río, lo suyo, su naturaleza es buscar cauces. No siempre serán los mismos, porque eso depende de las correlaciones con otras energías en transformación. En ese sentido, habrá que pensar en cuáles son los lugares, los nuevos, para encontrar asientos menos peligrosos para lo humano.

3.- ¿Cómo se unifica lo diverso? (otra nota más sobre el Consejo de Cultura de la CDMX)

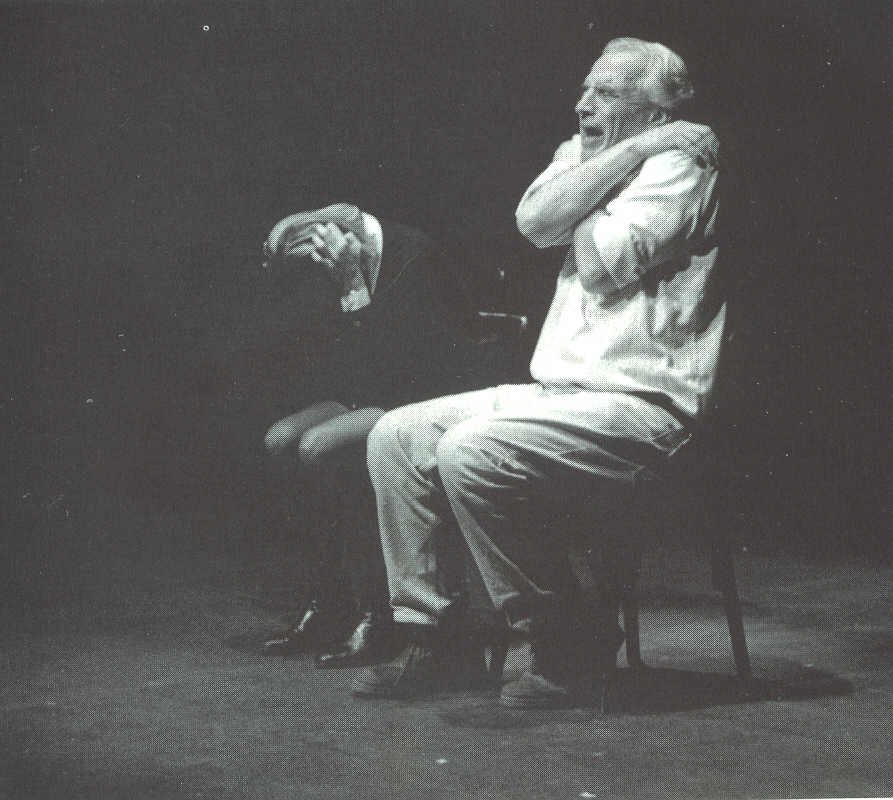

Operar con velocidad o con pausa es una decisión complicada. La prontitud implica mayor preocupación por los actos, para ajustar las imperfecciones sobre la marcha. Y la lentitud —un contravalor que habría que aquilatar bien en un presente de vertiginosidad y delirio hueco por el hacer— permite medir reflexivamente el territorio que se ha de pisar. Sin embargo, las razones por las que una determinada empresa se inclina por una de las dos formas (o por ambas) es la pura contingencia. Desfacer entuertos, decía el Quijote, es reparar lo que está torcido o, digamos, en ciernes. Y entonces, ni lento ni rápido, sino como se pueda para encontrar eso que Pavlovsky, psiquiatra argentino, llama la contigüidad de velocidades. Él dice que, para brincarnos la necesidad de generar vínculos, que implican mayor compromiso y profundidad, pero también trastornos psíquicos y sentimientos de fracaso, el equilibrio de velocidades permite otro tipo de relaciones que no operan necesariamente desde la dicotomía fracaso-éxito. Y me parece que aquello emula más cabalmente lo que ocurre en la vida citadina contemporánea, en la que transcurrimos nuestro haber junto a miles de personas a las que no iremos a conocer nunca. Y esto viene a cuento, porque el Consejo se mueve… a su ritmo. ¿Se mueve? En realidad, no lo sé. Sigue dando señales, porque por fortuna la diversidad sí es latente. Y algo que late, sí: se mueve. ¿Peros? Mil. Porque no ha encontrado bien su lugar como entidad viva, su función más allá de lo estipulado. No es momento aún de desbrozar las candideces e insuficiencias. Pensemos, por lo pronto, que hay una curva de aprendizaje que normalmente implica el conocimiento de las políticas. En todo caso, mi mirada siempre tendrá reticencia tanto de los centros como de las periferias, pensados como absolutos. Lo importante, me parece, es la tensión —dialéctica— que esas dos fuerzas puede provocar. Luego, la mirada atenta y las vías de salida para contar el mundo y ayudar a lxs otrxs. Y, sí, contigüidades suficientes que permitan intercambiar puntos de vista sobre ello.

4.- Micromachismo y canon

El colectivo feminista Las Aquelarre difundieron una serie de incisos relacionados con lo que dijo Paco Ignacio Taibo II en la mañanera del 23 de octubre sobre que “no merece la pena enviar un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo” como parte de los programas de fomento a la lectura, si la selección se hace atendiendo solamente a las cuotas de género. Se trata de un análisis sobre lo que dijo, diferenciado por capas de interpretación. Y la cuarta me pareció particularmente importante, y una de las opiniones más certeras relacionadas con el asunto, que acá reproduzco:

Capa 4: lo que de verdad está en juego

La literatura no es neutra: construye memoria, canon, identidad colectiva. Si se excluyen o desprecian sistemáticamente las voces femeninas, lo que se perpetúa es un canon masculino hegemónico que borra experiencias, sensibilidades y miradas que son igual de válidas. No es un problema de “un poema malo”, es un problema de quién decide qué merece ser leído y quién no.

Reiteramos: Cuando Paco Ignacio Taibo II dice que no merece la pena publicar “un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo”, no está hablando de literatura: está ejerciendo poder para menospreciar simbólicamente a las autoras.

Aunque se entiende que tácticamente para Taibo II haya sido mejor no responder directamente, éticamente era lo que tocaba. Desde el silencio, solo se perpetuó lo dicho como imposición. La disculpa pública habría implicado, en todo caso, reconocimiento de los dislates, de los equívocos, y de la falta de prudencia, por un lado, pero a la par un compromiso con el análisis y la reflexión. Aquello, no eliminaba, por supuesto, otros posibles aciertos en materias que injusto sería no reconocerle. Injusto y miope. Pero luego de estos argumentos, y de otros que muchas escritoras y artistas y mujeres y hombres de la sociedad civil manifestaron, lo más entero que podía hacerse era abrir el juego, y no solo responder obviedades. Porque este cuarto punto compartido acá me parece fino y contundente, pues supera una idea generalizada sobre el arte y, específicamente, la labor literaria que supone hacer pasar como objetivo, algo que depende de pugnas de poder y miradas de mundo. Porque no hay canon sin óptica moral. Luego ¿qué miradas morales apuntalamos cuando tiramos fuegos pirotécnicos por tal o cual propuesta, por tal o cual autor «fundamental»? El discurso siempre está plagado de rémoras del sentido. Y en este caso, imposible no ver en el énfasis y en los gestos, en el argumento y en el silencio, un micromachismo —que no es tan micro— que revela imposición y un autoritarismo, imposible de ocultar, para que el canon literario sea reconocido mayoritariamente compuesto por hombres, a costa de todas las consideraciones que están ampliamente documentadas por el feminismo. Ahí el dedo en la llaga, el dardo en el punto ciego.