INTRO

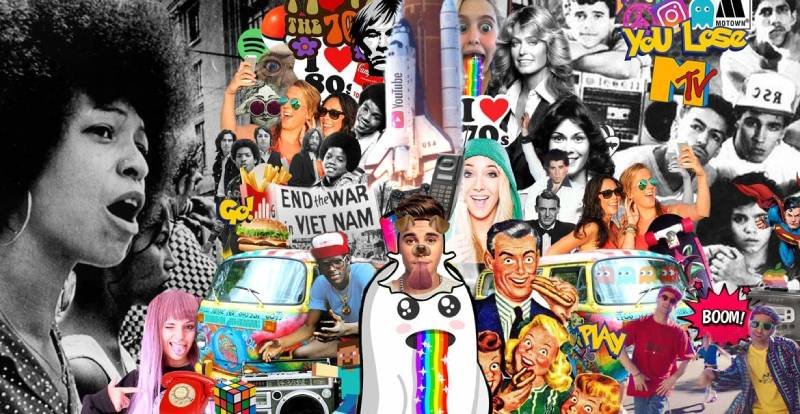

El barro es un material que a pesar de ser moldeable puede perdurar en el tiempo, y debido a esta característica particular es que hemos conseguido conocer muchos detalles de las generaciones que nos anteceden. Así las letras, así los estudios históricos, etnográficos, sociales… son nuestras huellas de barro. Pero en la actual inmediatez líquida basada en el mercado hemos visto que la economía ha empezado a “catalogar” a las generaciones, aun cuando nuestros primeros acercamientos fueron precisamente a partir de formas de expresión seculares, milenarias: en los objetos de barro se representaban actividades, alimentos, creencias, ritos.

En la actualidad, el dios del marketing ha logrado conciliar todos estos elementos para segmentar a las diferentes generaciones según los años de nacimiento y ofrecer así claves para ofertar, vender y generar necesidades. Algunas de estas aristas se adhieren entre ellas, compactándose, y escarcean con el quehacer artístico, delimitando tendencias, sonidos, colores, vestimentas. Un círculo con cuadratura perfecta para generar un sistema de compra-venta interminable.

Entre los antagonismos que caracterizan nuestra época (la mundialización de los mercados frente a la afirmación de los particularismos étnicos, etc.), quizá el más importante de todos sea el antagonismo entre una abstracción que cada vez determina en mayor medida nuestras vidas (bajo el aspecto de la digitalización, de las relaciones especulativas de mercado, etc.) y el diluvio de imágenes pseudoconcretas.[1]

Uno de los avistamientos más notorios de las sensaciones generacionales sin que fueran un requerimiento económico o artístico, sino más bien político, fue la Revolución francesa de 1789, un evento que trascendió a nivel mundial inspirando las primeras independencias en las colonias americanas y posteriormente la Revolución Industrial. Estos hechos nos dieron en un abrir y cerrar de ojos piezas de barro que persistieron durante largo tiempo. Después, en medio del racionalismo y el materialismo histórico aparecieron el comunismo y el positivismo como marcos teóricos que darían paso al siglo XX y sus revoluciones sociales. Rusia y México primero; después, la exacerbación del nacionalismo a través de la Alemania del Bauhaus, de España y sus dadaístas oblicuos, de Italia con su futurismo y Japón en medio sus islas monárquicas, conquistadoras, ensimismados en sus ombligos aún sin rascar. Aunque, claro, hablamos de que fueron décadas en transición constante.

La siguiente ruptura viene del posmodernismo, filosofía que llega de la mano del arte con los beatniks y la nueva ola francesa, así como del movimiento hippie de los sesenta. Un enfrentamiento al sistema en sí mismo que llenaba de barro sus cimientos y generaba que todos los cuestionamientos giraran alrededor del poder, el mercado, la guerra como basamento económico y las estructuras sociales como el matrimonio y la familia. Un baño de lodo de infantes que buscaban ser disruptivos a través de rabietas por ser los huérfanos de la Segunda Guerra Mundial.

No creo que el cambio radical necesario para transformar este país pueda provenir de la política. Creo que solo puede llegar gracias a las artes: algún tipo de modificación de raíz en la sensibilidad estética, parecida a la que presenciamos a mediados de los años sesenta, cuando este país cambió para mejor. No había ninguna duda al respecto, éramos más libres[2].

Entonces el mercadeo aún no era muy capaz de segmentar y vender tales atrocidades, eso significaba, de entrada, condenarse a sí mismo.

Dentro de los desafíos consecuentes, tanto artistas como políticos, Nixon, Lennon, Brézhnev, Warhol, jugaban a tirar respuestas en medio de los jaloneos bélicos, sociales, estéticos, batiendo una bandera roja socialista por un lado, y enarbolando una bandera de barras y estrellas, democrática, por otro. Es hasta la caída del muro de Berlín, en 1989, que caímos en cuenta de que la libertad era un excelente pretexto para vender el presente y toda su descendencia.

Es imposible abstraerse del auge experimentado por este movimiento (posmodernismo) y su incidencia en el marketing en general y en los hábitos de los consumidores en particular. Durante 2001 un estudio realizado por Simonson[3], reveló que el porcentaje de investigación basada en el posmodernismo experimentó un auge de su relevancia durante las décadas de los 80 y los 90.[4]

La Generación X, el imperialismo global en tiempo real

Mil novecientos noventa y siete, Estado de México. Yo estaba en Lomas Verdes, una zona residencial al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En la universidad, recuerdo que estaba sentado frente a mi cuaderno con algunos rayones que trazaban un ojo, mientras resoplaba rodeado de paredes grises azuladas en esa aula espaciosa, donde la luz del día que se escondía tras la puerta era un respiro para el futuro próximo. Un salón donde sobrevivíamos de la posadolescencia en medio de la estructura conformada por esta área de la escuela denominada como el edificio de E. Era la zona en la que los comunicólogos íbamos a clases y podíamos caminar entre pláticas lascivas y sin sentido. En la clase de Metodología de la Investigación nos dejaron hacer un ensayo enfocado en realizar un análisis de la influencia social de las campañas publicitarias; como podía ser cualquier variante, decidí analizar ganchos para atraer la atención y generar cierto impacto.

En esos años no existían las redes sociales como las conocemos ahora y la comunicación para vender era muy diferente. El medio más importante en cuanto a estrategias de marketing era la televisión, y entre tantas campañas existía una de Pepsi Co denominada Generation Next. El insight contaba con un tema que podría considerarse “novedoso”: la idea de pertenencia como parte de la Generación X para poder conectar con el target, y, obvio, vender.

Me puse a investigar en corto basándome en teorías de comunicación y en métodos publicitarios, pero realmente mi interés era la idea de la pertenencia a algo. Mis antecedentes eran MTV Latinoamérica y la revista mexicana La Mosca en la Pared. Sí, el vínculo “generacional” tenía que ver con la música. En ambos proyectos, al conversar acerca de las nuevas propuestas musicales, en ocasiones entraba el concepto Generación X como un tipo de bandera transparente trazada en hilo de cáñamo para pescar ideales en medio de un océano cautivo y nihilista.

Žižek sostiene que la ideología no es simplemente un conjunto de ideas falsas que ocultan la realidad, sino un marco estructural que organiza nuestra experiencia del mundo. Para Žižek, vivimos en un sistema ideológico que moldea nuestros deseos, comportamientos y percepciones de manera inconsciente. La ideología, según él, no se manifiesta solo en la política o la economía, sino en la cultura cotidiana, en la forma en que nos relacionamos con el consumo, los medios y hasta el entretenimiento.[5]

Como antecedente inherente cabe mencionar que a principios de los noventa, con la libertad placebo otorgada tras la caída del muro, la década se aparecía como una oportunidad de reconocernos demócratas y con cantidades desbordantes, frescas, de free speach.

Aunque con el fin de la Guerra Fría se dio por sentado que habían triunfado las democracias liberales, en realidad es probable que el liberalismo ya no sea el de antaño, en particular el del siglo XIX, y que haya sido sustituido por el profundo conservadurismo que se instaló desde las administraciones de Reagan, en los años ochenta.[6]

Ante esta apertura, hubo voces que empezaron a confrontar el traslado ochentero, con todo lo que traía como cauce, y entre esas expresiones se encontraba Douglas Copland, que con su libro Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991) estableció un discurso generacional que aún estaba volando en la periferia social. Copland mencionó en una entrevista: «En su capítulo final (del libro Class publicado en 1983), Fussell nombró una categoría ‘X’ de personas que querían bajarse del carrusel de estatus, dinero y ascenso social que tan a menudo enmarca la existencia moderna». [7]

¿Cómo un libro de un escritor canadiense podría tener cabida en el inconsciente de un segmento clasemediero de la juventud mexicana? En ese momento, la revista mexicana La Mosca en la Pared, dirigida por Hugo García Mitchell, me dio una respuesta a esta pregunta: la generación que había nacido en México a partir de los setenta era la primera que podría ser considerada “norteamericana”, dada la fuerte invasión cultural de Estados Unidos a nuestro país en esos años, vía música, televisión y cine.

Al leerlo, tuve un tipo de espasmo determinante y el ensayo se bordó a través de esta premisa. Logré determinar ciertos factores interesantes, aunque claro, era solamente un trabajo escolar que resultó con una buena calificación y ya.

En aquella época, películas como Trainspotting, dirigida por Danny Boyle (1996), seguían cuestionando las bases sociales, pero en lugar de enmarcarlas con flores hippies y hachís, se delimitaban por un tipo de decadencia cool que en medio de un ambiente tóxico de drogas te sumergía en la falsa libertad de ser un enfant terrible.

«Elige una vida. Elige un trabajo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un jodidamente enorme televisor. Elige lavadoras, coches, reproductores de discos compactos y abrelatas eléctricos… Elige DSY y preguntarte quién demonios eres un domingo por la mañana.»[8]

Un éxito ríspido que delineaba el paso generacional y, en medio, la voz apenas indescriptible y honesta de Radiohead, que, con sus letras llenas de ansiedad y desencanto del álbum Ok Computer (1997) nos mostraban, más allá de la panacea del libre mercado, los avances tecnológicos y la democracia.

Es relevante señalar que Thom Yorke se dedicó a una lectura exhaustiva, abarcando desde los análisis políticos de Noam Chomsky hasta las distopías de ciencia ficción de Philip K. Dick. Asimismo, su espectro de influencias musicales era notablemente diverso, incluyendo el jazz experimental de Bitches Brew de Miles Davis y las épicas bandas sonoras de Ennio Morricone.[9]

En ambas expresiones lo que llama la atención es que fueron, son, éxitos mundiales en ventas, explotan la taquilla y las tiendas musicales; una muestra de que fuimos una generación que se calibró en el caos y la primera en comprar ideales y desencanto en la inmediatez global, sí, en tiempo real.

La información daba vueltas de manera vertiginosa en la TV mediante los canales multinacionales: CNN, MTV, ESPN. En México y Latinoamérica con ECO, el canal noticioso de Televisa, Telehit en la música, aunque pocos países se aventuraban a tener marcas propias, para conseguir entrar en el juego global tenían que asumir regionalismos de las cadenas más importantes, produciendo de manera local, pero como repetidores de información de los canales de origen.

Entonces la magia inmediata de reconocernos digitalmente en otros países podría generar un cataclismo cultural con un sinfín de consecuencias sociales, si bien el más ordenado y sistematizado era el de poder llevar a la venta los nuevos paradigmas. Sí, habíamos encontrado el Santo Grial del neoliberalismo, nos asimos a la mano invisible de Adam Smith como coach soberano.

“…la propagación transfronteriza de los conocimientos y la tecnología se ha intensificado debido a la globalización.”[10]

Pasaron los años y hasta ahora logro ver que ante esa “primera” segmentación generacional global, surgieron sin más cuestionamiento o atisbo filosófico los millenial y ahora los Z. ¿Cómo calibraremos su importancia al paso de los años, o solamente serán una herramienta para encapsular a millares de personas que compartimos este tiempo, este sueño híbrido?

When I am king,

you will be first against the wall

With your opinion

which is of no consequence at all

“Paranoid Android”, Radiohead (1997)

En este marco, ubico que todo lo que podría haber sido trascendente en mi “generación” ya no lo es, se perdió en medio de las nuevas tendencias. Es verdad, existe un arrebato en trending topic que va a la velocidad de la luz y fragmenta los ideales que valen la pena. Es como si les estorbara para vender, para arrasar con lo último en tecnología, en donde los números binarios son una nueva especie de barro digital que dan lectura al paso del tiempo, determinándose en el vacío al ser “invisibles” o ¿será que los vuelve infinitos?, inundándonos con pura data que alimenta la inteligencia artificial para que el algoritmo logre olvidar lo importante, haciendo que nuestras cabezas vivan en una circuncisión constante. El presente ya es tan líquido como nuestra voluntad.

“Hasta donde sé, en la música, el arte y todas las industrias creativas, la IA solo es capaz de ‘crear’ variaciones de la expresión artística humana genuina, y eso es obvio. ¿Es la IA capaz de un pensamiento creativo original y genuino? Todavía no lo he visto.” Thom Yorke [11]

A pesar de esta reflexión, me quedo sentado en el banco de la fe e intuyo: el barro como material artesanal aún no puede digitalizarse y está bien que sea así. Establecernos por lo que hacemos sin ser un número perdido en la nube puede constituir una pequeña victoria que en su momento podría ser histórica.

Si quiero me toco el alma

Pues mi carne ya no es nada

He de fusionar mi resto con el despertar

Aunque se pudra mi boca por callar

Ya lo estoy queriendo

Ya me estoy volviendo canción

Barro tal vez.

“Barro Tal Vez”, Luis Alberto Spinetta (1982)

[1] Slavoj Žižek (2011). El acoso de las fantasías, Akal.

[2] Franco “Bifo” Berardi (2011). Después del Futuro, Enclave de Libros.

[3] Bernd Schmitt y Alex Simonson (1998). Estudio sobre Marketing y Estética, Deusto S.A.

[4] Carolina Velasco (17 de febrero de 2011). “Posmodernismo y Social Media Marketing, los consumidores integrados en las estrategias”, en Puromarketing.com

[5]Rodrigo Ricardo (9 de septiembre de 2025). “Slavoj Žižek: Filosofía, cine y crítica de la ideología”, en estudiando.com

[6] Marcos Cueva Perus (2008). El culturalismo estadounidense. Una mirada histórica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales.

[7] Entrevista a Douglas Coupland, BBC Radio. Disponible en https://www-bbc-co-uk.translate.goog/programmes/b00r341s?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es

[8] Frase que da la introducción a la película Trainspotting (1996).

[9] “OK Computer: El disco de Radiohead que predijo el futuro” (22 de mayo de 2025), en Revista Digger. Disponible en https://digger.mx/2025/ok-computer-el-disco-de-radiohead-que-predijo-el-futuro/

[10] Aqib Aslam et al. (9 de abril de 2018). “La globalización facilita la difusión transfronteriza de la tecnología y el conocimiento”, en IMF Blog. Disponible en https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2018/04/09/globalization-helps-spread-knowledge-and-technology-across-borders

[11] Entrevista a Thom Yorke (mayo de 2025), en Electronic Sound.