0.- Pobreza de la cultura

¿Has intentado dejar de ver los reels de TikTok o de Instagram y no lo logras? El espectáculo, esa “pesadilla de la que hay que despertar”, como lo calificaba Guy Debord, parece habernos tendido una emboscada en estos últimos años. Eso a pesar de que estábamos ya advertidos de cómo su manto nos cubría, entre imágenes vertiginosas y simulaciones. Pero lo más sorprendente no es eso, porque con tanta docilidad, con tal amodorramiento, nos entregábamos al poder de las representaciones y a sus sueños de dominio. Lo que llama la atención es que no queremos detenerlo, que deseamos ardientemente pertenecer a ello. De hecho, la frase de Debord comienza así: el “espectáculo no es un sueño que hay que realizar”. La gran inversión, la seductora trampa coloca sus nubarrones en este mojado julio, porque en tiempos melancólicos nos cuesta despegarnos de las viscosas cobijas: nomás un ratito en lo que me levanto / me duermo. Y ahí de nuevo, ante la ceguera luminosa, la tira de imágenes en movimiento de la que justificamos su aparente trascendencia, porque, pues, el algoritmo “sabe” lo que nos interesa… Melancolía de la entrega a pesar de… Las lluvias que llaman a lo fértil se contraponen con el origen etimológico de la palabra pobreza: paupertas viene de pauper, que también quiere decir «infértil». El producto de tanta subjetividad no puede ser “pobre”, en el sentido de “carencia”, pero sí inhibidora de los recursos para que la fuerza que “por el verde tallo impulsa la flor” —Dylan Thomas dixit— se desarrolle con suficiencia. Y acá un cruce de impulsos. Si el arte creado en la actualidad es expresión de los conflictos de la mente y el cuerpo dentro de ordenamientos sociales determinados, su caldo de cultivo mezcla la aceptación derrotista de aquel “mal” que es traducido en significado. Hagamos un video para TikTok. ¿Qué pasa, entonces, si la premisa para su difusión y apoyo es que no señalen el desastre, sino que contribuyan a él? Por eso el arte es una moneda de dos caras, en la medida en que no es solo racional, antes que sintomático. O, mejor dicho: su razón proviene de la “víscera” emocional. Quien lo apoye, deberá ser aliado de aquello que no declara como absoluto, es decir, totalizador de la experiencia humana, sino como una parte que señala lo que sobrevive y también lo que se pudre, su proceso y decantación. Y las artes, la cultura, no conmueven al capital desde el derecho que imagina tener para cubrir las ruinas, a menos que aquello no les garantice réditos.

1.- El espíritu del carnaval en la marcha del orgullo LGBTQ+

El mes pasado hablé de la Contramarcha que se presenta como una alternativa crítica a la marcha LGBTQ+, el desfile multicolor que se realiza todos los años en la CDMX en junio como acto para manifestarse, pero que se ha convertido en un espectáculo empleado como un gran escaparate para el mercado y en el que incluso empresas que nada tienen que ver con políticas inclusivas van a vender sus mil baratijas. Sin embargo, no hablé del espíritu autónomo en los ánimos de todo carnaval, básicamente porque a uno se le suelen olvidar las intuiciones colectivas cuando antepone la razón antes que las posibilidades del libre desarrollo del delirio. Y he ahí que, a ras de piso, cuando andaba derivando entre los carros alegóricos y la exposición de cuerpos deseantes y sudorosos, me regresó a la mente: el carnaval es la ruptura consensuada de la norma. Sentir juntos, más allá de aquello que se supone debe ser pensado y hecho, posee la potencia suficiente para hacer que la normalización deponga su dominio. Deseo por abandonar la constancia ordenada del mundo, al que hemos de adscribirnos por obligación o inercia. Pero la verdadera educación, la mala —parafraseando a Almodóvar, en su doble sentido como lo “malo que parece bueno”, pero también lo pulsional que parece malo— acecha, incluso, en las afirmaciones más positivas. Y, para expulsar a los “demonios” de la culpa, ahí está el carnaval que saca festivamente del encierro todo aquello que la “decencia”, narcotizada de por sí misma, mantiene bajo llave. Luego, viendo pasar a los cientos de cuerpos disfrazados, maquillados, con máscaras animales y corazones de arcoíris, imaginé los ritos de rebelión medievales en los que se caricaturizaba satíricamente el mundo, vivido en la ruptura de las costumbres. Si bien se trata de válvulas de escape que despresurizan aquello que con mayor tensión haría que la olla estallara, no descreamos de una potencia que puede convertirse en expansión originada en una aparente nadería. Y creo que para ello una sola consigna que rija las demás deberá prevalecer: “continuaremos con el delirio”. La Comuna de París no hubiese dado un ejemplo de fortaleza y espontaneidad, al menos por unos días —del 18 de marzo de 1871 al 28 de mayo de 1871—, como muestra humana para que el sentido inverso prevaleciera y se volcara a lo colectivo.

2.- Polémica en torno a Luis de Llano y Sasha Sokol:

Revés desde la cúpula de la enajenación. Cuando la realidad golpea más allá de las fuerzas de simulación, no es posible no tomar algo de conciencia. Aunque ya lo decían Adorno y Horkheimer cuando hablaban de la industria cultural y del tipo de juegos realizados por Orson Wells que la evidenciaban:

Todas las violaciones de los hábitos del oficio… como incorrecciones calculadas, no hacen sino reforzar y confirmar tanto más celosamente la validez del sistema.

Más adelante, agregan en su clásico Dialéctica del Iluminismo: “Los productores son expertos”, refiriéndose al empleo que hacen de los recursos para normalizar dentro de la industria sus apologías a la convención. Por eso aquello que ha ocurrido con Sasha Sokol, quien ha ganado en junio una demanda civil por daño moral contra el productor Luis de Llano, y en la cual lo denunciaba por haber mantenido una relación mediada por la imposición cuando ella contaba con tan solo 14 años. Esto, además de ser un hito en la justicia para que el abuso infantil sea castigado, venga de donde venga, indica algo más. El poder acumulado es capaz de tergiversar cualquier orden legalizado. Es decir, el pasado no tiene, necesariamente, que ver con un proceso meramente temporal, sino con los equilibrios y desequilibrios acerca de los modos en los que el poder se representa. No es, pues, que no sepamos que esto ocurre todos los días en todos lados, sino que aun así la generalidad lo calla como parte de la racionalidad del sistema. Pero, más allá de la cultura del espectáculo en la que —vuelvo a citar a Debord— el “ser humano se convierte en una mercancía más y la vida se reduce a un mero show”, es posible una fisura que desarticule los modos en los que el pasado solía gestionarse.

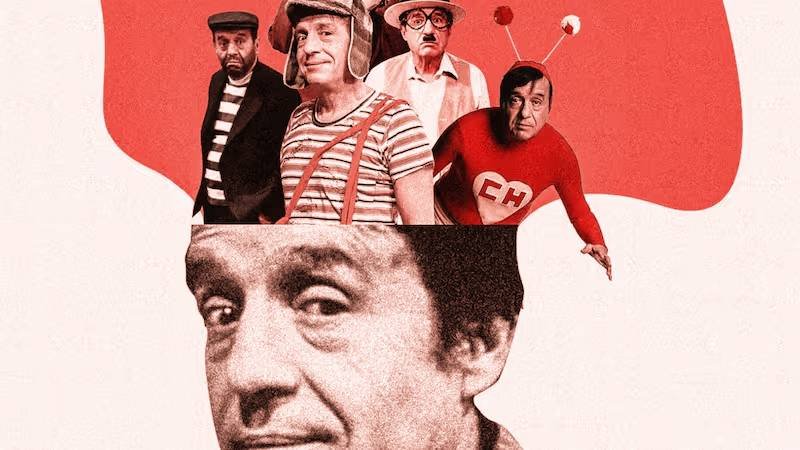

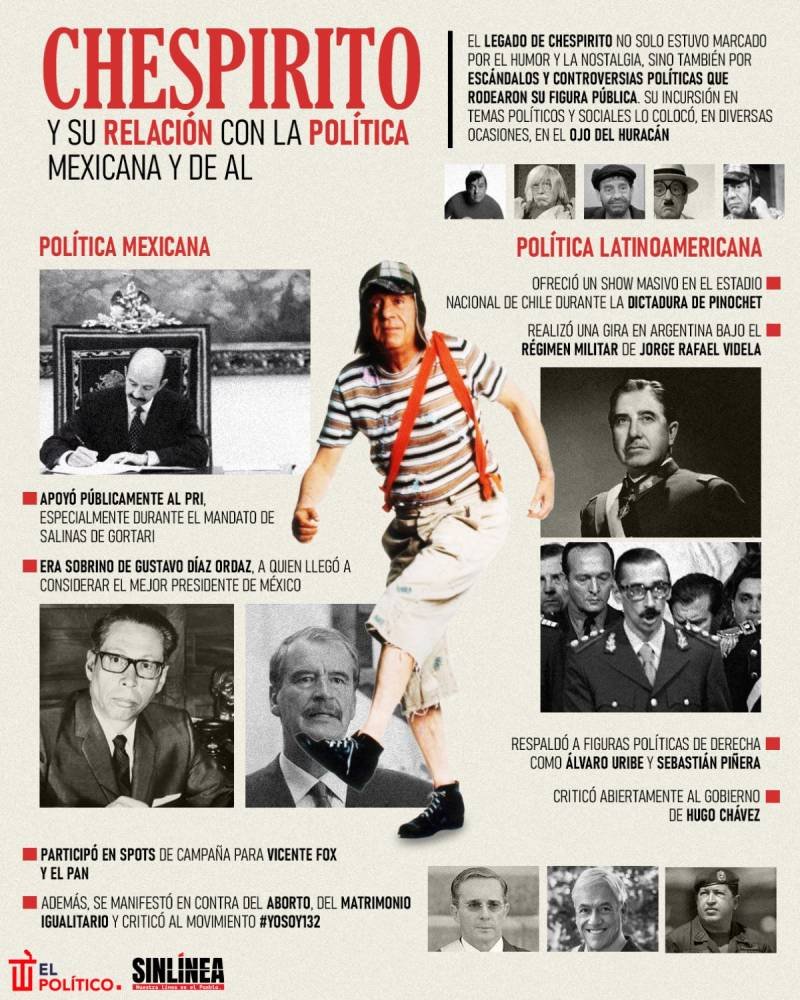

3.- Conservadurismo chespiritiano y chismorreo serial

No sé si era la televisión en la que yo le veía cuando era niño, o si ese color verde cenizo que notaba en las pieles de los personajes del Chavo del 8 eran reales. No voy a acusarlos de reptilianos, pero tal percepción me parece sintomática de la inquietud que me provocaba que esos señores hicieran gestos que imaginaban infantiles, para comportarse como idiotas. Yo no sabía muy bien lo que estaba viendo, pero recuerdo que me parecía un tanto monstruoso. Porque hay que pensarlo un poco, con algunas referencias adultas —ni modo, hemos crecido—: la Comedia del Arte italiana es la fuente de toda esa parafernalia. Chespirito no era, ni qué decirlo, ningún “genio” sino un hábil mercader negociando sentido entre ignaros gestores de los medios —medievales— televisivos. La crítica a la petulancia que Molière o Lope de Vega o Shakespeare habían realizado en el siglo XVI y XVII, Chespirito la reciclaba colocándola en el registro de clases subalternas para que se rieran de sí mismas. En los formatos de gags repetidos al infinito se encontraba el principio rector del siniestro negocio televisivo en nuestro país, resumido en la famosa frase de Azcárraga padre: «Yo hago televisión para los jodidos». Pero la cosa no debería acabar ahí, porque toda forma denota más y más contenido. Se puede imaginar qué provocó en el alma de alguien como Roberto Gómez Bolaños un poder adquirido con esas herramientas tan simples. La bioserie Sin querer queriendo, estrenada el 5 de junio, que alegoriza la vida del realizador televisivo, hace de él un árbol caído para seguir lucrando con ello. ¿Por qué “the show must go on”? Por eso; porque hay un público ávido de escarnio y excremento. Y, lo que a muchos mexicanos nos avergüenza debido a que en varios lugares del mundo parece ser la única referencia que nos identifica, deriva ahora en un retruécano para que la intrascendencia sea vuelta chismorreo. Y así como hacía la Comedia del Arte imitando a la Erudita, hoy las técnicas del cine son usadas por este tipo de series como herramientas para disfrazar lo trivial de trascendente. Partiendo de esto, los pasajes oscuros han comenzado a emerger. Además de los “chismorreos de vecindad”, algo que ya era sabido se renueva, exacerbado debido a la búsqueda de referentes en las redes: el lado conservador del personaje, y su colaboración con las peores causas de la derecha. Desde una defensa pública al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, su silenciamiento sobre la dictadura pinochetista en Chile, o su apoyo directo participando en campañas en pro del Partido Acción Nacional, hasta una franca defensa contra el aborto, el matrimonio igualitario y los movimientos estudiantiles como el #YoSoy132. Semejante energúmeno del “sin querer queriendo”.

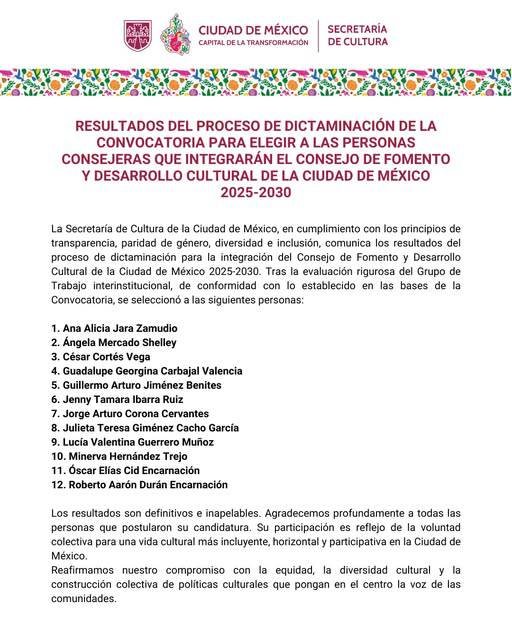

4.- Nota sobre el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México

¿Para qué sirve un consejo? Si nos atenemos a su significación, está involucrado en la construcción de argumentos y su deliberación. Se trata de un instrumento para la revisión y la propuesta de alternativas discursivas para el análisis. La Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, aprobada el 16 de febrero de 2021, dice:

El Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México es un espacio de vinculación entre las autoridades culturales y la sociedad en general, con funciones deliberativas y de asesoría.

Ser parte de uno implica entonces una responsabilidad para la investigación y la administración de recursos informativos y materiales, porque desde ahí no solo se opina, sino que se sustentan tales puntos de vista partiendo del compromiso en una cierta representación, limitada, pero indiscutible. Porque, el nodo central de ello es la toma de decisiones no solo sobre el derecho a la cultura, que es algo que, en buenas o malas condiciones, se ejerce por necesidad, sino también sobre la resistencia a su instrumentalización y empleo para la manipulación, como si se tratara de un producto vendible. Si la cultura genera “economía”, es gracias a que el consumo se expande según el deseo de los grupos a pertenecer a un código común. Pero eso hace al capital salivar. Luego, ingeniería cultural es otra cosa: implica manejo para un objetivo que no puede llamarse común, sino parcializado, y eso es necesario ponerlo en tela de juicio. Lo anterior merece, entonces, una mirada desde lo colegiado, para lo colectivo. Asunto no de fácil discusión, pues “cultura” no solo es lo que un grupo reducido piensa que es, sino cualquier manifestación que sea regulada en sus símbolos y significaciones por otros, y otros, y otros grupos. Cultura es la versión y su revés. ¿Embellecimiento?, ¿trascendencia?, ¿origen?… o nada de eso. Así pues, se vienen buenas conversaciones, porque recientemente se han dado a conocer a los integrantes del nuevo Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México, en el que he tenido el gusto de ser incluido. Y el mes pasado se ha dado una reunión preliminar, antes de su instalación oficial, que ha mostrado el ímpetu de un grupo heterogéneo y muy interesante. Mis expectativas son prudentes, claro, porque entiendo que el alcance es limitado en sus funciones —aunque suficientes, declaradas en la Ley de Fomento que entes mencioné—, debido a las diversas problemáticas que aguardan en la agenda y que deben ser dialogadas. De ello, intentaré dejar en este espacio algunas de mis impresiones en las siguientes entregas.