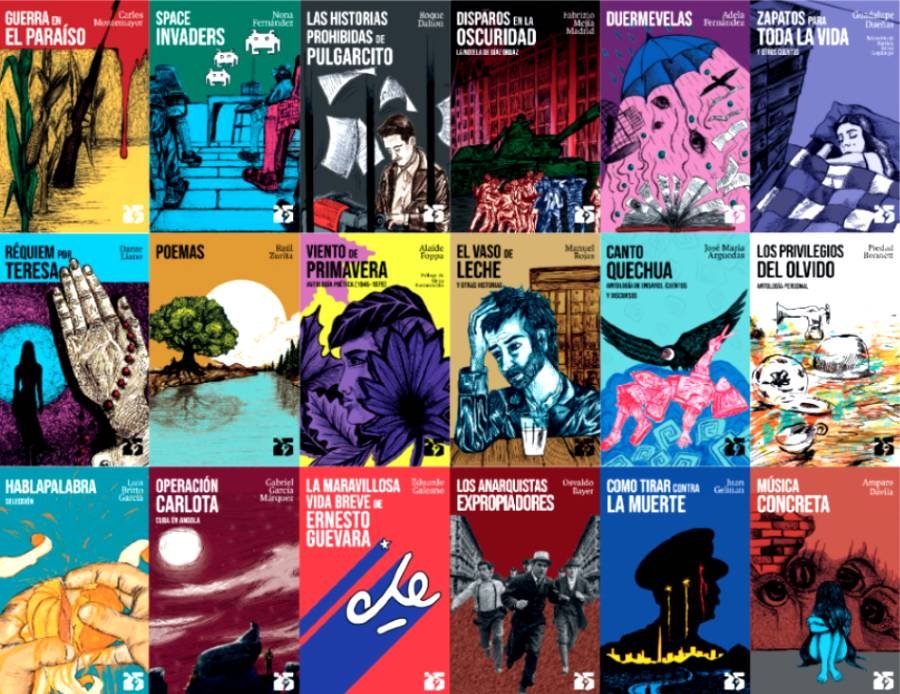

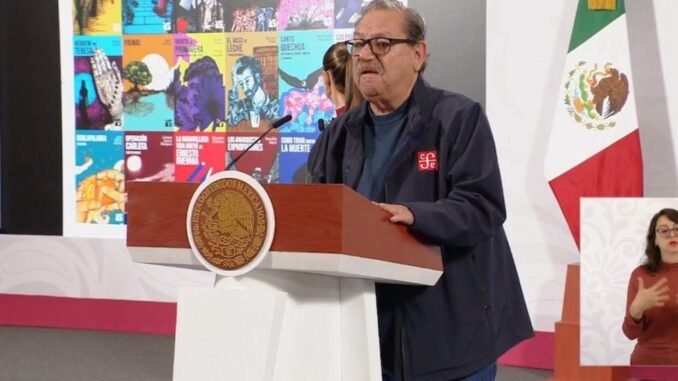

La mañana del jueves 23 de octubre, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE) presentó la colección “25 para los 25”, una práctica que sigue la experiencia “18 para los 18”, compuesta de novelas cortas o cuentos de autores mexicanos que también externaba preocupación por la baja actividad lectora de la juventud. A estas alturas ya debería ser obvio que molesta que los jóvenes no lean lo que queremos que lean.

Una barbaridad misógina pronunciada por el director de la editorial paraestatal acaparó, con razón, la opinión pública. Sin embargo, es pertinente señalar a la ciudadanía las terribles prácticas editoriales y la ominosa condescendencia de su supuesto fomento lector.

Al anunciar la colección, Taibo destacó que aunque es una colección de veinticinco libros (más dos y uno extra esperando cerrar el trato), el segmento poblacional objetivo no los recibirá todos. Acaso les toquen dos o tres ejemplares. El objetivo, dice, “es rolar los libros”.

¿Rolar los libros? Como si no existiera una institución histórica dedicada a esa labor. Taibo no suele mencionar a las bibliotecas en sus discursos. Tiene presentes a los clubes de lectura que impulsa desde el FCE y que, si bien son consideradas, un poco se han comido las funciones asignadas a las salas de lectura. Sin decir cómo, esperan que estas dos prácticas posibiliten la circulación de los títulos que van a regalar. Suerte con eso.

Y claro, la necedad de regalar los libros. ¿Hace cuántos años se obsequian millones de ejemplares sin que haya un cambio notable en los indicadores de la práctica de lectura? Vaya, no hablemos ya de un crecimiento en el mercado del libro. La situación es terrible porque a la par de una uniformidad de la lectura se robustece una competencia desleal que compromete a toda la industria editorial mexicana.

Todo lo que ha hecho Taibo a cargo del FCE ha dañado el legado editorial de la institución sin que se pueda decir que al menos ha transformado las prácticas lectoras del pueblo mexicano. Los no lectores ahí siguen y seguirán. Los libros regalados acabarán como tantos otros vendidos a precios ominosos en los tianguis. El derroche de recursos, los esfuerzos en las negociaciones de derechos y la usurpación y duplicidad de funciones en el fomento lector seguirán siendo banales.

Pero, entonces, ¿qué hacemos? México prescindió del Plan Nacional de Lectura y Escritura convertido en 2019 a la entelequia denominada Estrategia Nacional de Lectura que carece de presupuesto y estructura. Aparentemente tiene la facultad de coordinar diferentes dependencias en pos del objetivo de formar lectores. Sin embargo, salvo la práctica de regalar libros, sus acciones no son palpables o evidentes.

Dado lo anterior, me di a la tarea de buscar algunas prácticas que podrían servir de inspiración en caso de que se busque comprender la necesaria concatenación entre la accesibilidad al objeto libro, la mediación lectora y la existencia de infraestructura para leer.

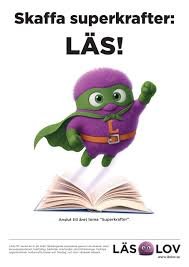

Läslov – Vacaciones para leer en Suecia

Algunos países del norte de Europa, principalmente los nórdicos, suelen tener una semana de descanso escolar en el otoño. En la trigésima primera edición de la Feria de Gotemburgo, se sugirió que la semana de descanso tuviera como objetivo la promoción de la lectura. Esta fue una iniciativa de la asociación Läsrörelsen (el movimiento por la lectura) en colaboración con editores, libreros, bibliotecarios y representantes estudiantiles y docentes. La iniciativa fue apoyada por el entonces primer ministro Stefan Löfven, quien a partir de 2016 promovió esta práctica asegurando un presupuesto para las actividades.

Este 2025 se cumplen diez años de haber cambiado el enfoque de la semana 44 del calendario gregoriano. Cada edición se concentra en algún tema o concepto que se aborda por diversos actores de la cadena del libro. Hay desafíos, actividades y encuentros en torno al libro y la lectura.

Asamblea General de Lectura para Jóvenes de Francia

En apego a la democracia, el gobierno francés sabe lo importante que es la discusión pública de problemas comunes que deben atenderse de manera conjunta. La lectura es y ha sido uno de ellos. El 3 de julio de 2025, los Ministerios de Cultura y Educación lanzaron la convocatoria para llevar a cabo una asamblea general para discutir sobre la lectura en jóvenes, práctica que viene disminuyendo en el país galo.

De entrada, comparten algunos datos:

- El 19% de los jóvenes franceses (de 7 a 19 años) no lee en absoluto por ocio.

- El 44% de los jóvenes ya ha leído un libro electrónico y el 42% ya ha escuchado un audiolibro.

La discusión no solamente comprende a los profesionales o adultos interesados en el tema, también busca conocer la opinión de niños, adolescentes y jóvenes, el segmento poblacional que inspira esta acción. Se estima que para finales de enero se pueda presentar el reporte que comprenda las conclusiones de las diferentes etapas de la Asamblea General.

Como parte de las acciones concretas, se promueve desde ya la campaña “Mi primera credencial de biblioteca”, acción que convoca a emitir esta prestación a todos los recién nacidos que sean inscritos al registro civil.

Leer es mi cuento en Colombia

Lo que a simple vista parece una mera impresión de millares de ejemplares, en realidad es la punta del iceberg de una intervención sociocultural enfocada en la transformación de comunidades mediante la lectura. “Leer es mi cuento” se trata de una campaña editorial inscrita en el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad que distribuye ejemplares de libros en bibliotecas, escuelas y hogares comunitarios a fin de garantizar el acceso a la literatura. Sin embargo, las acciones no se quedan ahí.

Desde su implementación se han capacitado a bibliotecarios escolares, docentes, mediadores y familias para que tomen conciencia de su rol en la formación de lectores, así como adoptar prácticas efectivas para promover la lectura con niños, niñas y adolescentes.

En consecuencia, también ha sido necesario mejorar y fortalecer la infraestructura cultural disponible para el ámbito del libro y la lectura. Esto no es menor, pues se debe reconocer la relevancia de contar con un espacio para leer. El programa no solo ha logrado convertirse en una política pública, también se ha consolidado como una práctica intersectorial, ya que involucra a más de un área del gobierno. De 2010 a la fecha se han distribuido más de 15 millones de libros, además de haberse entregado 179 espacios bibliotecarios equipados y dotados de acervos.

Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad (LEO) de Chile

Esta es la versión más reciente de los esfuerzos chilenos por formar lectores. Anteriormente conocido como Plan Nacional de Lectura, se renombra en 2020 para comprender que la escritura y la oralidad también juegan un rol importante en la mediación.

El plan tuvo origen en la campaña “Lee Chile lee” que buscaba que todos los chilenos tuvieran acceso al libro y la lectura. Se inició una asignación presupuestal que pudiera incrementar la compra de acervos para bibliotecas así como habilitar puntos de lectura en espacios no convencionales, como hospitales. Esta campaña se transformó en el Plan Nacional de Lectura reconociendo la lectura como un derecho y promoviendo un trabajo intersectorial.

Este plan que ha tenido cambios y adaptaciones de 2010 a la fecha ha mantenido al menos tres prácticas fundamentales: la dotación de acervos a bibliotecas y escuelas, la formación de mediadores de lectura y el mejoramiento de la infraestructura para el libro y la lectura. Contrario a muchas prácticas similares, no se limita a la población infantil y juvenil pues toma conciencia de lo fundamental que es leer en cualquier etapa de la vida.

Con el nuevo enfoque que comprende la escritura y la oralidad se reconoce, además, que los ciudadanos pueden participar de la cultura con sus propias creaciones. La palabra no queda restringida a unos cuantos, sino que todas y todos podemos hacer algo con ella.

No hay evidencia alguna de que el mero hecho de regalar libros impacte positivamente en la formación de lectores. No basta con dotar de libros si no hay mediación, espacios ni tiempo para leer. Tampoco basta que sea “la operación más grande a nivel universal” y se vuelve casi irrelevante que se haya tomado dos años y medio en desarrollar. Los 25 y pilón para los 25 es el resultado de una visión obtusa y esencialista de lo que implica la formación de lectores.