0.- Muecas políticas

Pequeñeces de la forma: es en las grietas por donde se cuela el agua. La humedad, el líquido completo, sus ritmos diferenciados: eso es lo político. Entonces, ¿qué quiere decir que es posible encontrarla en todos lados? Política es uno de esos términos que, o se asumen de frente o, en el deseo de evadir su fuerza oceánica, uno puede terminar engullido por sus aguas. Porque la expresión generaliza uno de los modos que tenemos para designar la adaptación. Diría, entonces, que todo acomodo social implica lo político, y que ninguna forma dada se hace sin esa lógica, sin una intención sobre tal o cual ubicación discursiva en un espacio, ya sea de manera física o simbólica. Me refiero con ello a que incluso una mínima reacción celular la implica, porque al saber que existe, le damos a tal o cual fenómeno un nombre. Y el nombramiento es ya política, pues construye consenso: formas determinadas para la gestión de los poderes, situados en cada mínima cosa que supone una tensión de fuerzas implicada en los significantes del mundo. Por eso, si se habla de cultura o de arte, aquello se refiere a la vez a constituciones de la forma cuyos rumbos son una mezcla entre libertad individual y pública.

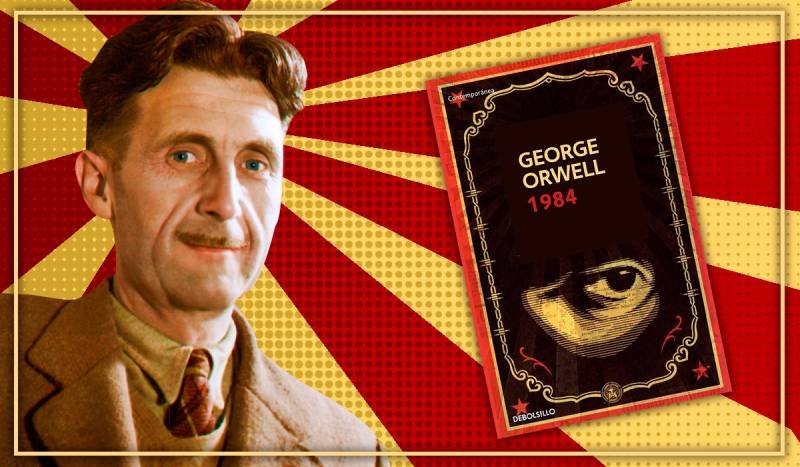

A propósito, el húmedo agosto que vio nacer a Baudelaire ha dejado atrás al julio que presenció el fin de Hölderlin, y también le dio la bienvenida a Orwell. Este último, escéptico del futuro, ideó en el pensamiento de su célebre personaje Winston Smith, en 1984, lo siguiente:

Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que dos y dos son cinco, pues dos y dos son cinco. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas.

Turbulencias varias en el julio de este presente memorioso, que ya es pasado: pequeñas inundaciones se avecinan, gestos micropolíticos. Si la excepción confirma la regla, ¿cuántas bastarán para modificar lo establecido? Para rebasar la definición aristotélica clásica sobre el arte de gobernar, la política contemporánea —nos guste o no—, se hace de pesos y contrapesos. De la conformación de remansos hechos de las mil excepciones.

1.- Vidrios rotos y gentrificación

Todo mal en casita. Porque vivir en una ciudad puede no ser fácil, si debes pagar renta. Pero a los desposeídos debajo de los puentes ¿qué les vamos a contar? El tema es que la clase media comienza a ver sus pequeñas victorias escalafonarias derrumbarse ante el avance del monstruo del mercado. Cuando las fronteras obedecen a economías del deseo, la demanda desregula los precios. Rentas al alza, como le ocurrió al Nueva York o al París de hace décadas. Eso era pertenecer al “primer mundo”: una clasificación cada vez más inexacta, si la medimos según el acaparamiento de la riqueza. Pensando en que, si como lo informan diversas plataformas, el 1% de la fortuna acumulada por las personas más ricas del mundo dobla el capital que le corresponde al otro 99%, es difícil basar la comprensión de la repartición de los bienes en meros términos nacionales. Y ¿qué hacemos ante ello? El problema de fondo está en que en una economía regida desde los supuestos de la competencia, cualquier sublevación que desee cambiar las cosas puede volverse meramente performática, si no incide sobre la parte neurálgica de la hegemonía que pretende poner en entredicho. Porque el conflicto es sistémico, y es posible entenderlo si se le revisa desde la economía política. Pero, por otro lado ¿qué sentido tendría lo vivo si no fuese imprescindible para que siga estándolo, el desarrollo de su expresión? Romper vidrios, quebrar botellas, o provocar a gentrificadores tiene la fuerza de la mueca. Son la política del desafío por excelencia, que en ciertas condiciones puede servir para reequilibrar procesos. El caso es que si orgánicamente aquello va a tener alcance, merece una táctica para que no se convierta en pura inercia de las emociones. Porque si bien todo gesto, controlado o no, es político, el problema es si nos llevará al desbarrancadero. La táctica debe observar a la estrategia, ley básica. Cuando la llamada “primera línea” en el estallido social ocurrido en Chile en los años 2019 y 2020 se hizo de la vanguardia de las marchas, aquello respondía a necesidades consensuadas, según la defensa de todo el colectivo restante que había ya sido tratado hostilmente. Ante una fuerza se revelaba una contrafuerza. Pienso entonces que los ataques ocurridos en distintos frentes en las marchas antigentrificación llevadas a cabo el 4 y el 20 de julio en la Ciudad de México, podrán de ser evaluados según estas y otras consideraciones.

2.- Despojo en la Tabacalera

Dos señores sentados en una banca. Son de bronce y portan uniformes militares. ¿Descansaban en medio de la placidez vecinal? Quizá, porque eran memoria en el alma del lugar. Quitar o poner estatuas, según las tradiciones políticas en curso, es una práctica común. Pero hay que retroceder un poco: el Che o Fidel pueden ser tan polémicos como todos los militares de cualquier época que han debido librar batallas basadas en ideas. ¿Será posible contabilizar la cantidad de muertes que Zapata o Villa habrán provocado en nuestra revolución? Responsabilidad es un término complicado en estos casos, pues ninguna guerra puede ceñirse del todo a las condiciones jurídicas establecidas en la paz. Entonces, ¿por qué se les conmemora? Porque fijaron el significado de lo social, con características particulares. Lo que con sus emblemas se determina es la superestructura de las ideas que, no siendo traslúcida, es a la vez difícilmente discernible. Y es que la hazaña cubana no dependió solo de sus héroes, sino de un pueblo que luchó hasta conseguir lo que deseaba. También fue el ejemplo de que era posible sacar a los gobiernos corrompidos, si las condiciones eran propicias. ¿Violencia? No puede nombrarse sin sus contextos, porque la eliminación de uno de sus tipos implica la implementación de otros. Es lo que sostiene Walter Benjamin: ni el derecho natural, ni el positivo dejan de instrumentalizar el terror para hacerlo fetiche de sus propias naturalezas ideológicas. Así, si nos toca gestionar los embates de cualquier régimen, hay una tercera vía: una justicia más allá del derecho, que interrumpa el ciclo de violencia fundadora. Y eso solo puede ser colectivo y no decidido desde el decreto. Lo común debe mandar, más allá de la decisión de cualquier prócer, justamente para saber a cuáles poner o quitar. Luego, esas estatuas que fueron retiradas sin permiso del Comité de Monumentos el 16 de julio en la colonia Tabacalera, no solo representan a esas figuras, sino que son símbolos de colectividades. ¿Polémicas? Todo símbolo puede serlo. Entonces, ¿se retiraron ilegalmente estatuas que la generalidad deseaba que permanecieran ahí? No queda sino restituirlas para reevaluarlas desde la memoria, y no forzando su olvido de manera autoritaria.

3.- Un tlalmanalli contemporáneo

Acá estamos de nuevo, hablando de esculturas. O emblemas de piedra, con símbolos complejos. Toda alegoría puede, si perdura, hacer saltar lo menos inmediato. Si es de utilería o no, si es copia fiel o una mal realizada, a mí no me importa. Lo que sí llama mi atención es el poder de la representación, más allá de una primera razón instrumental, de la que hablara con precisión Max Horkheimer:

El individuo concebía otrora a la razón exclusivamente como instrumento del yo. Ahora experimenta la inversión de tal autodivinización del yo. La máquina arrojó al piloto fuera de sí y se precipita a ciegas a través del espacio. En el instante de su perfección la razón se ha vuelto irracional y tonta. El tema de esta época es la conservación del yo, cuando no existe ningún yo para ser conservado.

La ruptura del Don comunitario se encuentra ahí. Sin embargo ¿son todos los emblemas contemporáneos manipulables a ese nivel? Quizá sí, a primera vista, porque si forma es contenido, luego una administración de su sentido tenderá a la fetichización en su circulación. Pero, pensemos en esos monolitos gigantescos a los que llamamos “nuestros”, que sin embargo son poco o nada comprendidos. Resulta que en el 26 de julio fue colocado un tlalmanalli —palabra náhuatl que quiere decir «ofrenda a la tierra»—, en el Zócalo de la Ciudad de México: una piedra labrada en honor a tlalli, que representa composiciones de semillas, flores, frutos y plantas medicinales, con las que se señalan distintos rumbos cardinales. Mide 14 metros de diámetro y está basada en el Teocalli de la Guerra Sagrada original, un monolito mexica de 1507, tiempo de Moctezuma II, al que Alfonso Caso identificaba, de manera literal según los símbolos tallados ahí, con el sacrificio humano y la guerra como un conducto para la inmolación en los templos de Tenochtitlan. Interpretaciones más minuciosas señalan que en realidad se trata de un repositorio cosmográfico en el que se da cuenta de diversas imágenes sagradas de los mexicas, vinculadas a los astros. El tlamanalli contemporáneo fue develado en la esquina nororiental junto a Palacio Nacional. Según el director del INAH, la instalación “representa en piedra el mito fundacional” del pueblo mexica, algo que, si bien los conocedores avalarán o refutarán, coloca los símbolos denegados un el centro de una plaza que fuera cercada y dominada por los conquistadores. Pienso, saltarinamente, en Derrida, quien cuestiona la idea tradicional sobre el símbolo absoluto, en la que se le asocia con un significado esencialista. Por el contrario, sostiene, aquél está basado en diferencias y ausencias del sentido. Más allá de las necesidades de un nacionalismo como producto político, un enclave como este tiene una fuerza que supera toda evocación, para funcionar como la restitución de símbolos denegados. Y, en el marco de toda violencia fundadora —Benjamin dixit—, eso cobra sentido.

4.- Los preconsejeros del Consejo

Eso es lo que somos hasta ahora en el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la CDMX. Porque, a pesar de que nos ha sido comunicada la encomienda oficialmente, los nombramientos siguen pendientes. ¿Por?… Se requerirá paciencia para averiguarlo. Sin embargo, no soy de aquellos que no observan los goces del intercambio, lo que hay en la diversidad de interpretaciones, más allá de cómo se les nombre. Como el humo hace barroquismos en el aire, o un líquido ligero se abre paso para salir a la superficie entre los laberintos hídricos de otro de mayor densidad, así son las maravillas de lo común. Ya sea con influencia en decisiones públicas o sin ella, el Consejo está comenzando a operar. Así, en el momento en el que los nombramientos estén firmados, habrá un equipo con procesos establecidos y afán por aportar ideas para que sea posible brindar diagnósticos a la altura de una ciudadanía en pleno goce de sus recursos culturales. Recordemos que un consejo asume sus funciones desde una cierta autonomía, en este caso regulada por la Ley de Fomento Cultural. Su labor está encaminada, en el entramado de sensibilidades que da el arte surgido de entre los laberintos de la cultura, a proponer opiniones diferenciadas según el filtro que condiciona cada mirada incorporada a un conjunto. Se tratará, claro, de construcciones hechas desde el juicio —como en Kant— en las que lo particular se entronca con aquello, tan impreciso como su nombre, a lo que se le llama «lo universal”. Tanto en los juicios cuantitativos —que nunca sobrarán, pero que no son suficientes—, como en las interpretaciones nacidas de lo anímico. Si, como lo señala el mismo Kant, el juicio estético no debe ser emitido por interés, pero nada deja de tener un techo ideológico —contraviniendo al mismo Kant—, aquello de ahí, la función deliberativa de los observadores no puede dejar de ver las cosas a través de un cristal político. Porque hasta el pensamiento científico es falseable, en palabras de Popper. Y eso es, justo, lo que verifica su vigencia. ¿Podemos hablar de certidumbres, en un fenómeno tan variado y multifactorial como la cultura? Ahí la mirada sobre las políticas culturales. Porque habrá que recordarlo: la diversidad implica, necesariamente, lo múltiple. Sin ello, todo proyecto fracasa.

5.- Postdata emocional sobre la Panadería Abandonada

En el entronque entre julio y agosto, ahí estaba yo. ¿Olor a orines? Sí. ¿Tragos sospechosos? Sí. ¿Peleas? Sí. Por ejemplo, la de una chica con un peinado que emulaba al de Rachel en Blade Runner y que, según el chisme que se filtró, había encontrado a su ex con su nuevo idilio androide. Manos, para qué las quiero. La cultura, la “vieja cultura frita” de la que hablan los Redonditos de Ricota. El centro del mundo se recrea en el mito vuelto a contar. La llamada Panadería Abandonada tiene el ambiente de los espacios oscuros de entretenimiento de muchas décadas pasadas, y que siempre me hacen evocar a lo que imagino eran los antros subterráneos surgidos en los países comprometidos en la Segunda Guerra. Una y otra vez, en las cavernas se negocia de nuevo el sentido. No conozco la historia de por qué en ese lugar en la colonia Obrera se celebran estas fiestas extrañas, pero tiene coherencia: las fábricas siempre han sido espacios para la ocupación. Cuando la vida productiva no puede más que enfrentarse a las condiciones del avance económico, los hijos desheredados toman sus lugares como territorio recreativo de expresión en la decadencia. En el Maps aparece como Panificadora Súper Obrera y, cuando abres la foto vinculada, en efecto se observa una fachada con las cortinas de hierro cerradas y sucias. Entras por una puertita, que conduce a un vestíbulo, y luego ingresas a un lugar grafiteado y lleno de gente, en el que puedes ubicar aún el horno. Ese día los ritmos de Balvanera coronaban la Noche Roja, dúo argentino de minimal synth que se definen interesados por “las ruinas, la memoria y la psicogeografía”. ¿Cultura? Ahí está.